Qui per la Parte 2.

Originale in The Art of Anthropology, A. Gell, E. Hirsch ed., Routledge, London, 1999

Alfred Gell (1945-1997) è stato un pensatore particolare, che ha contribuito allo sviluppo della svolta ontologica in antropologia. L’antropologia dell’arte di Gell rifiuta fin dall’inizio di essere una teoria estetica, cercando piuttosto di incarnare diverse prospettive non strettamente occidentali, come l’animismo, per riconsiderare la nozione di oggetto (artistico). In tale contesto, in particolare in Art and Agency, la sua opera principale, Gell si trova ad elaborare una teoria che inizia a non essere solo antropologica, ma un ibrido grottesco di antropologia, filosofia e cibernetica, in cui l’oggetto artistico e i suoi affetti esistono in una complessa serie di strutture energetiche che si distribuiscono nello spazio e nel tempo. Il saggio, qui tradotto, anticipa le premesse concettuali di Art and Agency, concentrandosi sulla comprensione degli oggetti d’arte tra i due poli della Tecnologia e della Magia. Per Gell, la seconda è il grado zero della prima: un’idea perfetta da cui derivano pulsazioni parziali.

___________________________________________

Introduzione: Filisteismo metodologico

È opinione comune che l’arte sia un argomento trascurato nell’antropologia sociale attuale, soprattutto in Gran Bretagna. La marginalizzazione degli studi sull’arte primitiva, in contrasto con l’immensa mole di studi sulla politica, il rituale, lo scambio e così via, è un fenomeno troppo evidente per non essere notato, soprattutto se si traccia un confronto con la situazione che prevaleva prima dell’avvento di Malinowski e Radcliffe-Brown. Ma perché dovrebbe essere così? Credo che non si tratti solo di un cambiamento di moda nella selezione degli argomenti di studio; come se, per un capriccio collettivo, gli antropologi avessero deciso di dedicare più tempo ai matrimoni tra cugini e meno a stuoie, vasi e sculture. Al contrario, la trascuratezza dell’arte nell’antropologia sociale moderna è necessaria e intenzionale, e deriva dal fatto che l’antropologia sociale è essenzialmente, costituzionalmente, anti-arte. Un’affermazione di questo genere non può che risultare scioccante; come può l’antropologia, per consenso universale una Cosa Buona, essere opposta all’arte, anch’essa universalmente considerata una cosa altrettanto buona, se non una Cosa Migliore? Ma temo che sia davvero così, perché queste due Cose Buone sono Buone secondo criteri fondamentalmente diversi e in conflitto tra loro. Quando dico che l’antropologia sociale è contraria all’arte, non voglio dire, ovviamente, che la saggezza antropologica sia favorevole all’abbattimento della National Gallery e alla trasformazione del sito in un parcheggio. Intendo solo dire che l’atteggiamento del pubblico amante dell’arte nei confronti dei contenuti della National Gallery, del Museum of Mankind e così via (stupore estetico al limite del religioso) è un atteggiamento irrimediabilmente etnocentrico, per quanto lodevole sotto tutti gli altri aspetti.

Il nostro sistema di valori ci impone, a meno che non siamo filistei, di attribuire valore a una categoria culturalmente riconosciuta di oggetti d’arte. Questo atteggiamento estetico è di tipo culturale anche se gli oggetti in questione provengono da culture diverse, come quando passiamo senza sforzo dalla contemplazione di una scultura tahitiana a una di Brancusi e viceversa. Ma questa disponibilità a lasciarsi incantare da ogni sorta di opera d’arte, pur contribuendo in maniera significativa alla ricchezza della nostra esperienza culturale, è paradossalmente il principale ostacolo sul cammino dell’antropologia dell’arte, il cui fine ultimo deve essere la dissoluzione dell’arte, così come quella della religione, della politica, dell’economia, della parentela e di tutte le altre forme con cui l’esperienza umana si presenta alla mente socializzata.

Forse posso chiarire in qualche misura le conseguenze dell’atteggiamento di estetismo universale per lo studio dell’arte primitiva1 tracciando una serie di analogie tra lo studio antropologico dell’arte e lo studio antropologico della religione. Con l’affermarsi del funzionalismo strutturale, l’arte è in gran parte scomparsa dal tariffario antropologico [in questo Paese], ma la stessa cosa non è accaduta allo studio del rito e delle credenze religiose. Perché le cose sono andate così? La risposta mi sembra risiedere in una differenza essenziale tra gli approcci alla religione caratteristici dell’intellighenzia dell’epoca e i loro atteggiamenti nei confronti dell’arte. Mi sembra incontrovertibile che la teoria antropologica della religione dipenda da quello che Peter Berger ha definito “ateismo metodologico” (Berger, 1967: 107). Si tratta del principio metodologico secondo cui, a prescindere dalle convinzioni religiose dell’analista, o dalla loro mancanza, le credenze teistiche e mistiche vengono sottoposte a un esame sociologico partendo dal presupposto che non sono letteralmente vere. Solo una volta che si parte da questo presupposto diventano possibili le manovre intellettuali caratteristiche delle analisi antropologiche dei sistemi religiosi, cioè la dimostrazione dei legami tra le idee religiose e la struttura dei gruppi societari, delle gerarchie sociali e così via. La religione diventa una proprietà emergente delle relazioni tra i vari elementi del sistema sociale, derivabile non dalla condizione che esistano verità religiose autentiche, ma solo dalla condizione che esistano le società.

Le conseguenze della possibilità che esistano verità religiose autentiche esulano dal quadro di riferimento della sociologia della religione. Queste conseguenze – filosofiche, morali, politiche e così via – sono di competenza di una disciplina intellettuale molto più antica della teologia, il cui relativo declino nell’era moderna deriva proprio dai medesimi cambiamenti del clima intellettuale che hanno prodotto l’attuale efflorescenza della sociologia in generale e della sociologia della religione in particolare.

È opinione diffusa che l’etica e l’estetica appartengano alla stessa categoria, il che suggerirebbe che lo studio dell’estetica sta al dominio dell’arte come lo studio della teologia sta al dominio della religione. In altre parole, l’estetica è una branca del discorso morale che dipende dall’accettazione degli articoli di fede iniziali: che nell’oggetto di valore estetico risiede il principio del Vero e del Bene e che lo studio degli oggetti di valore estetico costituisce un percorso verso la trascendenza. Nella misura in cui queste anime moderne possiedono una religione, questa religione è la religione dell’arte, la religione i cui santuari consistono in teatri, biblioteche e gallerie d’arte, i cui sacerdoti e vescovi sono pittori e poeti, i cui teologi sono critici e il cui dogma è il dogma dell’estetismo universale.

A meno che non mi sbagli di grosso, sto scrivendo per un pubblico di lettori composto principalmente da devoti al culto dell’arte e, inoltre, per un pubblico che condivide il presupposto (affatto errato) che anch’io appartenga a questa fede, proprio come, se fossimo una congregazione religiosa e io tenessi un sermone, voi dareste per scontato che non sono ateo.

Se mi accingessi a discutere di qualche esotico sistema di credenze religiose, dal punto di vista dell’ateismo metodologico, ciò non costituirebbe un problema nemmeno per i non atei, semplicemente perché nessuno si aspetta che un sociologo della religione adotti le premesse della religione di cui parla; anzi, è obbligato a non farlo. Ma l’atteggiamento equivalente a quello che assumiamo nei confronti delle credenze religiose nel discorso sociologico è molto più difficile da raggiungere nel contesto delle discussioni sui valori estetici. L’equivalente dell’ateismo metodologico in campo religioso sarebbe, nel campo dell’arte, il filisteismo metodologico – e questa è una pillola amara che pochi sarebbero disposti a ingoiare. Il filisteismo metodologico consiste nell’assumere un atteggiamento di risoluta indifferenza nei confronti del valore estetico delle opere d’arte: il valore estetico che esse hanno, sia dal punto di vista indigeno, sia dal punto di vista dell’estetismo universale. Dacché ammettere questo tipo di valore equivale ad ammettere, per così dire, che la religione sia vera, e così come questa ammissione rende impossibile la sociologia della religione, l’introduzione dell’estetica (la teologia dell’arte) nella sociologia o nell’antropologia dell’arte trasforma immediatamente l’impresa in qualcosa di diverso. Ma siamo molto restii a rompere con l’estetismo – molto più di quanto lo siamo con la teologia – semplicemente perché, come ho suggerito, abbiamo socializzato l’arte: l’arte è davvero la nostra religione. Non possiamo entrare in questo ambito, e farlo pienamente nostro, senza provare una profonda dissonanza, che deriva dal fatto che il nostro metodo, se applicato all’arte con il grado di rigore e di oggettività che siamo perfettamente disposti a contemplare quando si tratta di religione e di politica, ci obbliga a trattare i fenomeni artistici con uno spirito filisteo e contrario ai nostri sentimenti più cari. Tuttavia, continuo a credere che il primo passo da compiere per elaborare un’antropologia dell’arte sia quello di rompere completamente con l’estetica. Come l’antropologia della religione inizia con la negazione esplicita o implicita delle pretese che le religioni fanno sui credenti, così l’antropologia dell’arte deve iniziare con la negazione delle pretese che gli oggetti d’arte fanno sulle persone che vivono sotto il loro incantesimo, e anche su noi stessi, nella misura in cui siamo tutti devoti al Culto dell’Arte.

Ma poiché sono favorevole a una rottura con le preoccupazioni estetiche di gran parte dell’antropologia dell’arte esistente, non credo che il filisteismo metodologico sia adeguatamente rappresentato dagli altri approcci possibili: ad esempio, il sociologismo di Bourdieu (ad es. 1968), che non guarda mai all’oggetto artistico in sé come prodotto concreto dell’ingegno umano, ma solo al suo potere di marcare le distinzioni sociali, o l’approccio iconografico (ad esempio, Panofsky, 1962), che tratta l’arte come una specie di scrittura e che non riesce a prendere in considerazione l’oggetto presentato, piuttosto che i significati simbolici rappresentati. Non nego nemmeno per un istante le scoperte di cui sono capaci questi approcci alternativi; nego solo che essi costituiscano la ricercata alternativa all’approccio estetico all’oggetto artistico. Dobbiamo, in qualche modo, mantenere la capacità dell’approccio estetico di illuminare le caratteristiche oggettive specifiche dell’oggetto d’arte in quanto oggetto, piuttosto che come veicolo di messaggi sociali e simbolici estranei, senza soccombere al fascino che tutti gli oggetti d’arte ben fatti esercitano sulla mente sintonizzata sulle loro proprietà estetiche.

- L’arte come sistema tecnico

In questo saggio propongo che l’antropologia dell’arte possa fare ciò considerando l’arte come una componente della tecnologia. Riconosciamo le opere d’arte, come categoria, perché sono il risultato di un processo tecnico, il tipo di processo tecnico in cui gli artisti sono specializzati. Una delle principali lacune dell’approccio estetico è che gli oggetti d’arte non sono gli unici oggetti di valore estetico in circolazione: ci sono bei cavalli, belle persone, bei tramonti e così via; ma gli oggetti d’arte sono gli unici oggetti in circolazione che sono belli, realizzati o realizzati in modo bello. Sembra quindi giustificato considerare gli oggetti d’arte inizialmente come quegli oggetti che dimostrano un certo livello di eccellenza tecnicamente raggiunto, essendo l'”eccellenza” una funzione non delle loro caratteristiche di semplici oggetti, ma delle loro caratteristiche di oggetti realizzati, come prodotti della tecnica.

Considero le varie arti – pittura, scultura, musica, poesia, narrativa e così via – come componenti di un vasto e spesso misconosciuto sistema tecnico, essenziale per la riproduzione delle società umane, che chiamerò tecnologia dell’incanto.

Parlando di “incanto” sto usando un termine di copertura per esprimere la premessa generale secondo cui le società umane dipendono dall’acquiescenza di individui debitamente socializzati a una rete di intenzionalità per cui, sebbene ogni individuo persegua (ciò che ogni individuo ritiene essere) il proprio interesse personale, in ultima analisi tutti riescono a servire necessità che non possono essere comprese a livello del singolo essere umano, ma solo a livello delle collettività e delle loro dinamiche. In prima approssimazione, possiamo ipotizzare che il sistema dell’arte contribuisca ad assicurare l’acquiescenza degli individui alla rete di intenzionalità in cui sono immersi. Questa visione dell’arte, che è propaganda per conto dello status quo, è quella adottata da Maurice Bloch nel suo “Symbols, Song, Dance, and Features of Articulation” (1974). Definendo l’arte una tecnologia dell’incanto, mi riferisco innanzitutto al punto di vista di Bloch, che, per quanto possa essere affinato, rimane una componente essenziale di una teoria antropologica dell’arte dal punto di vista del filisteismo metodologico. Tuttavia, l’intuizione teorica secondo cui l’arte fornisca uno dei mezzi tecnici con cui gli individui si convincono della necessità e della desiderabilità dell’ordine sociale che li comprende, non ci avvicina all’oggetto artistico in quanto tale. In quanto sistema tecnico, l’arte è orientata alla produzione delle conseguenze sociali che derivano dalla produzione di questi oggetti. Il potere degli oggetti d’arte deriva dai processi tecnici che oggettivamente incarnano: la tecnologia dell’incanto si fonda sull’incanto della tecnologia. L’incanto della tecnologia è il potere che i processi tecnici hanno di incantarci e di farci vedere il mondo reale in una forma incantata. L’arte, come attività tecnica a sé stante, non fa altro che portare avanti, attraverso una sorta di involuzione, l’incanto che è immanente in tutti i tipi di attività tecnica. L’obiettivo del mio saggio è quello di chiarire questa affermazione, per la verità piuttosto criptica.

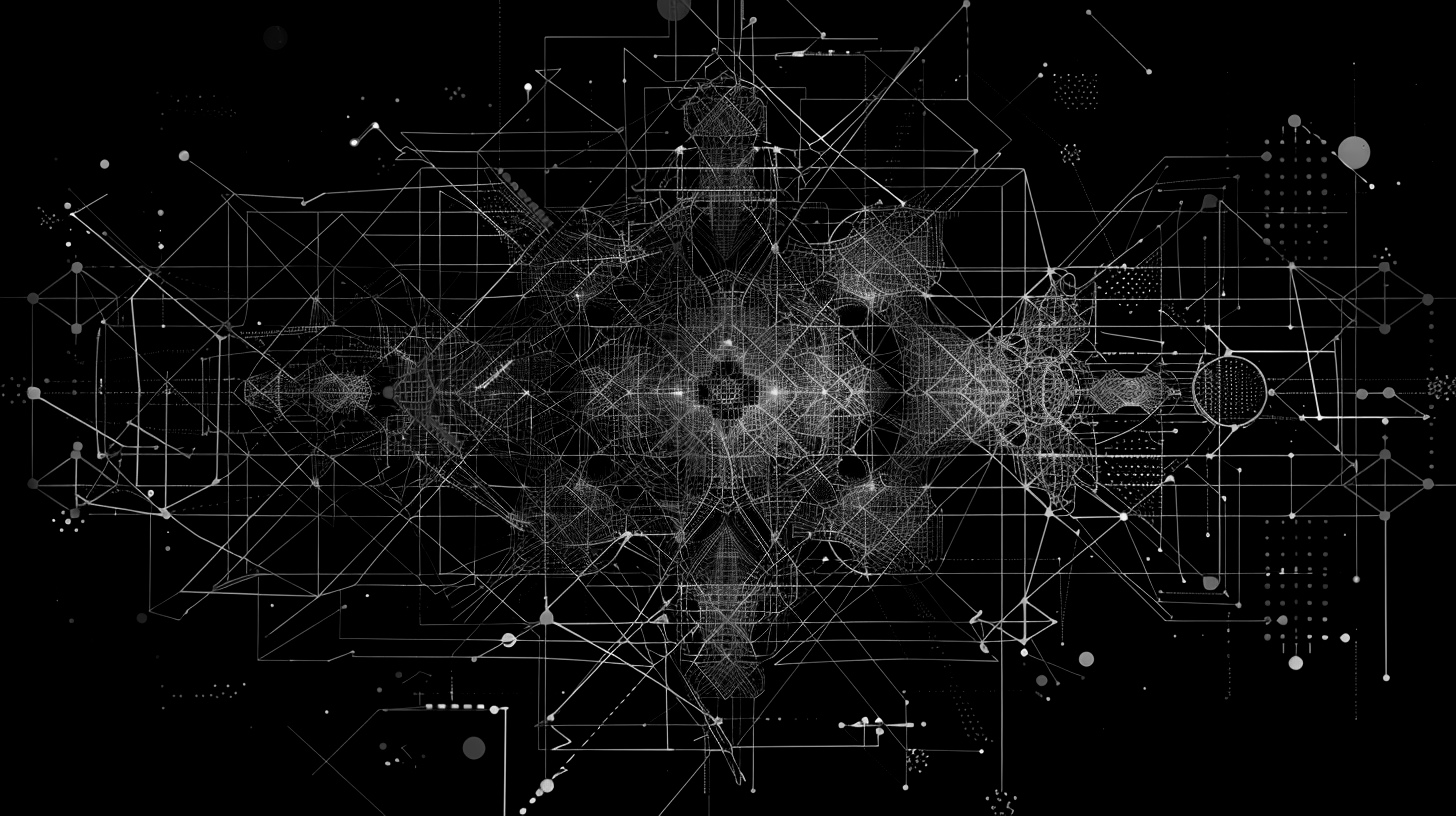

2. Guerra psicologica ed efficacia magica

Permettetemi però di iniziare parlando dell’arte come tecnologia dell’incanto, piuttosto che dell’arte come incanto della tecnologia. È ovvio che, a prima vista, si può considerare gran parte dell’arte come un mezzo di controllo del pensiero. A volte gli oggetti d’arte sono esplicitamente destinati a funzionare come armi per la guerra psicologica, come nel caso della tavola di prua della canoa delle Isole Trobriand (Fig. 2.1), sicuramente un esempio prototipico di arte primitiva proveniente dal prototipico campo di battaglia antropologico. L’intenzione di collocare queste tavole di prua sulle canoe Kula2 è quella di indurre i partner Kula d’oltremare dei Trobriandesi, che assistono all’arrivo della flotta Kula dalla riva, a prendere coscienza e a offrire ai membri della spedizione conchiglie o collane più preziose di quanto sarebbero altrimenti disposti a fare. Le tavole dovrebbero abbagliare chi le guarda e indebolire la sua presa su se stesso. E sono davvero molto abbaglianti, soprattutto se le si considera sullo sfondo dell’ambiente visivo a cui è abituato il melanesiano medio, che è molto più uniforme e scialbo del nostro. Ma se l’intento della tavola da canoa è davvero quello di demoralizzare l’avversario in una gara di forza di volontà, è lecito chiedersi come dovrebbe funzionare il trucco. Perché la vista di certi colori e forme dovrebbe esercitare un effetto demoralizzante su qualcuno?

Il primo luogo in cui si potrebbe cercare una risposta a questa domanda è il dominio dell’etologia, cioè la disposizione innata, a livello di specie, a rispondere a particolari stimoli percettivi in modi predeterminati. Inoltre, se si mostrasse una tavola di questo tipo a un etologo, questi, senza dubbio, borbotterebbe “macchie oculari!” e comincerebbe immediatamente a tirare fuori fotografie di ali di farfalle, anch’esse contrassegnate da cerchi audaci e simmetrici, e progettate per avere sugli uccelli predatori più o meno lo stesso effetto che si suppone abbiano le tavole sulle compagne di Kula dei Trobriandesi, cioè quello di distoglierle dalla loro corsa in un momento critico. Credo che ci siano tutte le ragioni per credere che gli esseri umani siano innatamente sensibili ai disegni dei punti degli occhi, così come ai forti contrasti tonali e ai colori vivaci, in particolare il rosso, tutte caratteristiche del design delle tavole da canoa. Queste sensibilità possono essere dimostrate sperimentalmente nei neonati e nel repertorio comportamentale delle scimmie e di altri mammiferi.

Ma non è necessario accettare l’idea di una radicata sensibilità filogenetica agli schemi di punti oculari e simili per ritenere valida l’idea che la tavola da canoa dei Trobriandesi sia un modello tecnicamente appropriato per il suo scopo di abbagliare e sconvolgere lo spettatore. La stessa conclusione può derivare da un’analisi delle proprietà gestaltiche del disegno della tavola di canoa. Se si fa l’esperimento di tentare di *bloccare* il disegno per qualche istante fissandolo, si iniziano a provare sensazioni ottiche particolari dovute all’instabilità intrinseca del disegno con le sue volute contrapposte, che tendono entrambe a condurre l’occhio in direzioni opposte.

Nei canoni dell’arte primitiva ci sono innumerevoli casi di disegni che possono essere interpretati come uno sfruttamento delle distorsioni caratteristiche della percezione visiva umana, in modo da indurci a reazioni inconsapevoli, alcune delle quali potrebbero essere significative dal punto di vista comportamentale. Dobbiamo quindi ritenere che il significato dell’arte, come componente della tecnologia dell’incanto, derivi dal potere di certe matrici di stimoli di disturbare il normale funzionamento cognitivo? Ricordo che Ripley’s Believe It Or Not (un tempo il mio libro preferito) ha stampato un disegno che si diceva ipnotizzasse le pecore: questo dovrebbe essere considerato l’archetipo dell’arte? L’arte esercita la sua influenza attraverso una specie di ipnosi? Io credo di no. Non perché questi disturbi non siano fenomeni psicologici reali; sono, come ho detto, facilmente dimostrabili sperimentalmente. Ma non c’è alcun supporto empirico all’idea che le tavole da canoa, o altri tipi simili di oggetti d’arte, ottengano effettivamente i loro effetti producendo disturbi visivi o cognitivi. La tavola da canoa non interferisce seriamente, se non del tutto, con i processi percettivi della vittima designata, ma raggiunge il suo scopo in un modo molto più circolare. La tavola da canoa è una potente arma psicologica, ma non come conseguenza diretta degli effetti visivi che produce. La sua efficacia va attribuita al fatto che questi disturbi, di per sé lievi, vengono interpretati come prova del potere magico emanato dalla tavola. È questo potere magico che può privare lo spettatore della ragione. Se, infatti, si comporta con inaspettata generosità, viene interpretato come se lo avesse fatto. Senza le idee magiche associate, l’abbagliamento della tavola non è né qui né là. È importante il fatto che una tavola da canoa imponente sia un segno fisico di abilità magica da parte del proprietario della canoa, così come il fatto che egli abbia accesso ai servizi di un intagliatore la cui abilità artistica è anche il risultato del suo accesso alla magia superiore dell’intaglio.

3. L’effetto alone della difficoltà tecnica

E questo ci porta al punto principale che voglio sottolineare. Mi sembra che l’efficacia degli oggetti d’arte come componenti della tecnologia dell’incanto – ruolo che si manifesta in modo particolarmente evidente nel caso della canoa Kula – sia essa stessa il risultato dell’incanto della tecnologia, del fatto che i processi tecnici, come l’intaglio delle tavole da canoa, sono interpretati in modo magico e, incantandoci, fanno sì che i loro prodotti tecnici sembrino vasi incantati dal potere magico. In altre parole, la tavola da canoa non abbaglia come oggetto fisico, ma come esibizione di un’abilità artistica spiegabile solo in termini magici: qualcosa che è stato prodotto con mezzi magici. È il modo in cui un oggetto d’arte viene interpretato come venuto al mondo a essere la fonte del potere che tali oggetti hanno su di noi: il loro divenire piuttosto che il loro essere.

Vorrei fare un altro esempio di oggetto d’arte per chiarire meglio questo punto. Quando avevo circa undici anni, fui portato a visitare la cattedrale di Salisbury. L’edificio in sé non mi fece una grande impressione, tant’è che non lo ricordo affatto. Ricordo invece molto vividamente una mostra che le autorità della cattedrale avevano allestito in una squallida cappella laterale, che consisteva in un modello straordinario della cattedrale di Salisbury, alto circa un metro e mezzo e apparentemente completo in ogni dettaglio, fatto interamente di fiammiferi incollati tra loro; certamente un esempio virtuoso dell’arte del modellatore di fiammiferi, anche se non un grande capolavoro secondo i criteri del salone, e calcolato per colpire profondamente il cuore di qualsiasi undicenne. Fiammiferi e colla sono componenti molto importanti del mondo di ogni ragazzo di quell’età che si rispetti, e l’idea di assemblare questi materiali in una costruzione così imponente suscitava sentimenti di profondo stupore. Depositai molto volentieri il mio penny nella cassetta di raccolta che le autorità, con un vero apprezzamento per la reale funzione delle opere d’arte, avevano collocato davanti al modello, a favore del Fabric Fund.Del tutto indifferente ai problemi di manutenzione delle cattedrali, non potevo non rendere omaggio a tanta laboriosa destrezza in forma oggettiva. Da un lato, avevo una perfetta comprensione dei problemi tecnici affrontati dal genio che aveva realizzato il modello – avendo io stesso spesso maneggiato fiammiferi e colla, separatamente e in varie combinazioni – pur restando del tutto incapace di immaginare il grado di abilità manipolativa e di semplice pazienza necessario per completare l’opera finale. Dal punto di vista di un bambino, questa era l’opera d’arte per eccellenza, molto più affascinante della cattedrale stessa; e, così sospetto, anche per una parte significativa dei visitatori adulti.

Qui si incontrano la tecnologia dell’incanto e l’incanto della tecnologia. Il modello di fiammifero, che funziona essenzialmente come pubblicità, fa parte di una tecnologia dell’incanto, ma ottiene il suo effetto attraverso l’incanto gettato dai suoi mezzi tecnici, il modo in cui nasce o, piuttosto, l’idea che ci si fa della sua nascita, dato che realizzare un modello di fiammifero della cattedrale di Salisbury potrebbe non essere così difficile, o facile, come si immagina. Simmel, nel suo trattato sulla Filosofia del denaro (1979: 62 e segg.), avanza un concetto di valore che può aiutarci a farci un’idea più generale del tipo di presa che gli oggetti d’arte hanno su di noi. Simmel suggerisce che il valore di un oggetto è proporzionale alla difficoltà che pensiamo di incontrare nell’ottenere quella particolare cosa piuttosto che un’altra. Non desideriamo ciò che non pensiamo di poter ottenere in qualsiasi circostanza ritenuta realizzabile. Simmel (ibidem, 66) prosegue dicendo che:

Desideriamo gli oggetti solo se non ci vengono dati immediatamente per il nostro uso e godimento, cioè nella misura in cui resistono al nostro desiderio. Il contenuto del nostro desiderio diventa oggetto nel momento in cui si oppone a noi, non solo nel senso di essere impermeabile a noi, ma anche nei termini della sua distanza come qualcosa di non ancora goduto, l’aspetto soggettivo di questa condizione essere desiderato. Come ha detto Kant: “La possibilità dell’esperienza è la possibilità degli oggetti dell’esperienza, perché avere esperienze significa che la nostra coscienza crea oggetti dalle impressioni di senso. Allo stesso modo, la possibilità del desiderio è la possibilità degli oggetti del desiderio. L’oggetto così formato, che si caratterizza per la sua separazione dal soggetto, che allo stesso tempo lo stabilisce e cerca di superarlo con il suo desiderio, è per noi un valore.

Continua sostenendo che lo scambio è il mezzo principale utilizzato per superare la resistenza offerta dagli oggetti desiderati, che li rende desiderabili, e che il denaro è la forma pura del mezzo per impegnarsi nello scambio e realizzare il desiderio.

Non mi occupo qui delle idee di Simmel sul valore di scambio e sul denaro; ciò su cui voglio concentrarmi è l’idea che gli oggetti di valore si presentino a noi circondati da una sorta di alone di resistenza, e che sia questa resistenza a noi a costituire la fonte del loro valore. La teoria di Simmel, così com’è, implica che sia la difficoltà di accesso a un oggetto a renderlo prezioso, un’argomentazione che ovviamente si applica, ad esempio, agli oggetti di valore Kula. Ma se supponiamo che il valore che attribuiamo alle opere d’arte, l’effetto ammaliante che hanno su di noi, sia funzione, almeno in una certa misura, delle loro caratteristiche in quanto oggetti, e non solo delle difficoltà che possiamo aspettarci di

incontrare nell’ottenerle, allora l’argomento non può essere accettato in forma immutata. Per esempio, se riprendiamo il caso del modello a fiammifero della cattedrale di Salisbury, possiamo osservare che l’incantesimo esercitato su di me da questo oggetto era indipendente da qualsiasi desiderio da parte mia di entrarne in possesso come proprietà personale. In questo senso, non lo apprezzavo né lo desideravo, poiché non si presentava la possibilità di possederlo: così come oggi non sono consapevole del desiderio di rimuovere dalle pareti e portare via i quadri della National Gallery.

Se sto guardando un dipinto di un vecchio maestro che, si dà il caso, ha un valore di vendita di due milioni di sterline, allora ciò certamente colora la mia reazione e lo rende più impressionante di quanto sarebbe se sapessi che si tratta di una riproduzione non autentica o di un falso di valore molto inferiore. Ma la pura incommensurabilità tra il mio potere d’acquisto e il prezzo d’acquisto di un autentico maestro antico fa sì che io non possa considerare tali opere come oggetti di scambio significativi: appartengono a una sfera di scambio da cui sono escluso. Tuttavia, questi dipinti sono oggetti di desiderio: il desiderio di possederli in un certo senso, ma non di possederli davvero. La resistenza che essi oppongono, e che crea e sostiene questo desiderio, è quella di essere posseduti in senso intellettuale piuttosto che materiale, la difficoltà di comprendere mentalmente la loro nascita come oggetti a me accessibili nel mondo accessibili attraverso un processo tecnico che, poiché trascende la mia comprensione, sono costretto a interpretare come magico.

4. L’artista come tecnico occulto

Consideriamo, come un passo avanti rispetto al modello a fiammifero della Cattedrale di Salisbury, l’Old Time Letter Rack di J. F. Peto (Fig. 2.2), a volte noto come Old Scraps, il famosissimo dipinto trompe-l’œil, completo di puntine da disegno e nastri incrociati sbiaditi, lettere con buste indirizzate ancora leggibili a cui sono attaccati francobolli realistici, ritagli di giornale, libri, una penna d’oca, un pezzo di spago e così via. Questo quadro viene solitamente discusso nel contesto delle denunce degli eccessi dell’illusionismo nella pittura del XIX secolo; ma naturalmente è amato oggi come mai lo è stato, e in realtà ha guadagnato prestigio, senza perderlo, con l’avvento della fotografia, perché ora è possibile vedere quanto sia fotograficamente reale, e per questo è ancora più notevole. Se si trattasse, infatti, di una fotografia a colori di un portacarte, nessuno darebbe un centesimo per questo quadro. Ma proprio perché è un dipinto, che sembra reale quanto una fotografia, è un’opera famosa che, se i voti popolari contassero nell’assegnare il valore ai dipinti, varrebbe un magazzino pieno di Picasso e Matisse.

La stima popolare di cui gode questo dipinto non deriva dal suo valore estetico, ammesso che esista, poiché nessuno degnerebbe di uno sguardo ciò che rappresenta (cioè un portacarte). Il potere di fascinazione del dipinto deriva interamente dal fatto che le persone hanno grandi difficoltà a capire come i pigmenti colorati (sostanze che tutti conoscono a grandi linee) possano essere applicati a una superficie in modo da diventare un insieme di sostanze apparentemente diverse, cioè quelle che entrano nella composizione di lettere, nastri, puntine da disegno, francobolli, pezzi di spago e così via. La magia che questo quadro esercita su chi lo guarda è un riflesso della magia che si esercita all’interno del quadro, il miracolo tecnico che realizza la transustanziazione dei pigmenti oleosi in stoffa, metallo, carta e piuma.

Questo miracolo tecnico deve essere distinto da un processo meramente arcano: è miracoloso perché è raggiunto sia da un’agency umana sia, allo stesso tempo, da un’agency che trascende il normale senso di auto-possesso di quello spettatore che ha adottato la fotografia come tecnica per produrre immagini. Questo avviene perché i processi tecnici coinvolti nella fotografia si articolano con la nostra nozione di agency umana in un modo del tutto differente da quello in cui concettualizziamo i processi tecnici della pittura, dell’intaglio e così via. L’alchimia coinvolta nella fotografia (in cui si inseriscono pacchetti di pellicola nelle macchine fotografiche, si premono pulsanti e, a tempo debito, emergono immagini di zia Edna) è considerata inquietante, ma come un processo inquietante di ordine naturale piuttosto che umano, come la metamorfosi dei bruchi in farfalle. Il fotografo, un umile schiacciatore di bottoni, non gode di alcun prestigio, o almeno non fino a quando la natura delle sue fotografie non è tale da rendere difficile la concettualizzazione dei processi che le hanno rese possibili con l’apparato familiare della fotografia.

Nelle società che non hanno troppa familiarità con la macchina fotografica come mezzo tecnico, la situazione è ovviamente molto diversa. Come molti antropologi che hanno lavorato in queste condizioni avranno occasione di sapere, la capacità di fotografare è spesso considerata una facoltà speciale e occulta del fotografo, che si estende al potere sulle anime dei fotografati, attraverso le immagini che ne risultano. Riteniamo che questo sia un atteggiamento ingenuo, quando si tratta di fotografia, ma lo stesso atteggiamento è persistente e accettabile quando si esprime nel contesto della pittura o del disegno. La capacità di catturare le sembianze di qualcuno è un potere occulto del ritrattista, che sia un pittore o uno scultore; e quando vogliamo installare un’icona che rappresenti una persona – per esempio, un direttore in pensione della London School of Economics – insistiamo su un ritratto dipinto, perché solo in questa forma l’essenza catturata del non più presente professor Dahrendorf continuerà a esercitare un’influenza benevola sulla collettività che desidera eternarlo e, così facendo, trarre un beneficio continuo dal suo mana.

Vorrei riassumere il mio punto di vista su gli Old Scraps di Peto e il suo paradossale prestigio. La gente, in generale, ammira questo quadro e allo stesso tempo pensa che emani una sorta di virtù morale, nel senso che incarna ciò che i pittori “dovrebbero” essere in grado di fare (cioè produrre rappresentazioni esatte, o meglio, transustanziazioni occulte dei materiali degli artisti in altre cose). Si tratta quindi di un simbolo di significato morale generale, che connota, tra l’altro, l’adempimento della vocazione del pittore in senso etico-protestante e che ispira le persone ad adempiere altrettanto bene alle loro vocazioni; rappresenta la vera arte come potere sia nel mondo che al di là di esso e promuove il vero artista in un ruolo simbolico di tecnico occulto. A questo stereotipo popolare del vero artista si aggiunge lo stereotipo negativo del falso artista (“moderno”) dell’umorismo dei cartoni animati, che si suppone non sappia disegnare, le cui tele disordinate non sono meglio del lavoro di un bambino e la cui moralità lassista è proverbiale.

Si possono fare due obiezioni all’idea che il valore e il significato morale delle opere d’arte siano funzioni della loro eccellenza tecnica o, più in generale, all’importanza del fatto che lo spettatore le guardi e pensi: “Per quanto mi riguarda, non potrei farlo, nemmeno in un milione di anni”. La prima obiezione è che Old Scraps, a prescindere dal suo prestigio tra gli hoi polloi, non ha alcun riscontro con la critica o con i cultori dell’arte in generale. La seconda obiezione che si potrebbe sollevare è che, come esempio di illusionismo nell’arte, il portacarte rappresenta non solo una particolare tradizione artistica (la nostra), ma anche solo un breve interludio in quella tradizione, e quindi può avere un significato limitato a livello generale. In particolare, non può fornirci alcuna visione dell’arte primitiva, poiché quest’ultima è sorprendentemente priva di trucchi illusionistici. Il punto che desidero stabilire è che l’atteggiamento dello spettatore nei confronti di un’opera d’arte è fondamentalmente condizionato dalla sua nozione dei processi tecnici che l’hanno generata e dal fatto che è stata creata dall’agency di un’altra persona, l’artista. Il significato morale dell’opera d’arte nasce dalla discrepanza tra la consapevolezza interna dello spettatore dei propri poteri di agente e la concezione che egli si fa dei poteri posseduti dal trasformare in qualcos’altro, anche solo, come nel caso del famigerato orinatoio di Duchamp, mettendole in una mostra d’arte e dotandole di un titolo (Fountain) e di un autore (`R. Mutt’, alias M. Duchamp, 1917). Amikam Toren, uno degli artisti contemporanei più ingegnosi, prende oggetti come sedie e teiere, li macina e usa le sostanze ottenute per creare immagini di sedie e teiere. Si tratta di un procedimento meno radicale di quello di Duchamp, che può essere usato efficacemente una sola volta, ma è un mezzo altrettanto adatto per dirigere la nostra attenzione sull’alchimia essenziale dell’arte, che consiste nel fare ciò che non è da ciò che è, e nel fare ciò che è da ciò che non è.

- Il termine “non occidentale” mi è stato suggerito come alternativa preferibile a “primitivo” in questo contesto. Ma questa sostituzione è difficilmente praticabile, se non altro perché le tradizioni artistiche delle civiltà orientali hanno proprio le caratteristiche che il termine “primitivo” intende escludere, ma non possono essere definite “occidentali”. Spero che il lettore accetti l’uso di “primitivo” in senso neutro e non derogatorio nel contesto di questo saggio. Vale la pena sottolineare che gli intagliatori delle Trobriand che producono l’arte primitiva di cui si parla in questo saggio non sono affatto primitivi; sono istruiti, conoscono varie lingue e hanno familiarità con molte tecnologie contemporanee. Continuano a produrre arte primitiva perché è una caratteristica di un’economia di prestigio etnicamente esclusiva che hanno motivi razionali per voler preservare.

- Il Kula è un sistema di scambi cerimoniali di oggetti di valore che unisce le comunità insulari del distretto di Massim, a est della terraferma di Papua Nuova Guinea (cfr. Malinowski, 1922; Leach e Leach, 1983). I partecipanti al Kula (tutti maschi) si impegnano in spedizioni in canoa verso le isole vicine, allo scopo di scambiare due tipi di oggetti tradizionali di valore, collane e conchiglie da braccio, che possono essere scambiati solo l’uno con l’altro. Il sistema Kula assume la forma di un anello di comunità di isole collegate tra loro, attorno alle quali le collane circolano in senso orario. Gli uomini Kula competono con altri uomini della propria comunità per assicurarsi proficue collaborazioni Kula con i colleghi delle comunità d’oltremare in entrambe le direzioni, con l’obiettivo di massimizzare il volume delle transazioni che passano attraverso le proprie mani. Gli oggetti di valore Kula non vengono accumulati; è sufficiente che diventi di dominio pubblico il fatto che un famoso oggetto di valore sia stato, in qualche momento, in possesso di qualcuno. Un uomo che è riuscito ad “attirare” molti oggetti di valore diventa famoso in tutto l’anello di Kula (cfr. Munn, 1986).