Nel 2014, Routledge ha pubblicato una riedizione della lettera che Simone Weil inviò a padre Édouard Couturier nell’autunno del 1942, insieme al suo celebre saggio del 1943 La personne et le sacré. Nei due scritti, la parola «Impersonale» ricorre 29 volte, facendone il fil rouge di queste cruciali riflessioni di Weil. «Un ateo può essere semplicemente una persona la cui fede e il cui amore sono concentrati sugli aspetti impersonali di Dio»: secondo Weil uomini di tal fatta – indifferenti alla Persona divina ma consci della genericità nell’umano e dell’umano – sono già salvi. Nel corso della lettera e del saggio il tema dell’impersonale viene accostato a più riprese al concetto di sacralità: è l’impersonale a essere sacro, «e null’altro». Nella conversazione che abbiamo intrattenuto con lei, Bogna Konior mette in luce le modalità attraverso cui l’umano concepisce l’inumano: scrive di AI, dei legami tra misticismo e internet, di non-filosofia, di animismo e della propria storia. Per mettere a fuoco il suo interesse per ciò che l’umano rimodula e reinterpreta continuamente come altro da sé, Konior ritorna a Simone Weil. Abbiamo posto domande sulla tecnologia; ci è stato fatto scorgere un orizzonte più ampio – e, al contempo, più intimo.

__________________________________________

Chaosmotics (C): Nel tuo saggio Poland, which is nowhere, concludi la tua riflessione sulla natura della storia nazionale con parole1 piene di attualità, che rappresentano una chiara presa di posizione rispetto ai concetti di nazione, tradizione, storia e identità, protagonisti della riflessione sia del secolo scorso che di oggi. Sei nata in Polonia, hai conseguito il BA a Londra, il RMa ad Amsterdam, il PhD a Hong Kong e Utrecht, sei diventata Research Fellow a Weimar e ora sei Assistant Professor a Shanghai (in un’istituzione sino-americana). La tua carriera accademica, come quella di molti della tua generazione, si è quindi sviluppata in un ambiente dinamico e sfaccettato. Ciò che scrivi nel saggio sopra citato sull’estraneità di ogni “nazione” a se stessa, e alla propria narrazione, dialoga con il tuo scrivere della Polonia, col dedicargli la tua parola, manifestandola come inscritta in una narrazione sia personale che collettiva. Negli ultimi decenni sembrano emergere due narrazioni intorno al concetto di “casa”: da un lato, viene descritta come stabile, localizzata e materiale, mentre dall’altro – grazie alla digitalizzazione e a una domanda di mobilità sempre più forte e pervasiva – la casa appare come un’entità effimera, pronta a essere dislocata e concettualizzata in modi sempre diversi. Nella tua esperienza, ti sei confrontata con questa opposizione insita nell’intreccio di queste due narrazioni?

________

Bogna Konior (BK): Come accade a molti scrittori, riesco a capire solo a posteriori perché ho scritto una cosa piuttosto che un’altra. Non ho, e non ho mai avuto, un grande piano per la mia carriera, e non sono sicura che trasferirmi in un paese diverso mi abbia influenzato di più o di meno rispetto, ad esempio, alla lettura di un libro. Mi sono spostata più volte da un continente all’altro per pura contingenza, per motivi economici e per cercare ambienti intellettualmente stimolanti, piuttosto che per un interesse preesistente verso determinati paesi. Detto questo, ho alcune riflessioni da fare sulla vostra domanda. Chiunque lavori oggi negli spazi intellettuali e artistici internazionali – che spesso sono spazi digitali – è consapevole di un certo incentivo a “vendere” il proprio presunto luogo d’origine, così come ciò che talvolta viene chiamato “identità”. Più che le posizioni filosofiche o estetiche che si possono avere, ciò che spesso si intende per “identità” è una questione demografica. A coloro che non rientrano nella categoria di “occidentali” – e per alcuni di noi l’appartenenza a questa categoria dipende solo da chi effettua la categorizzazione – viene spesso chiesto in che modo la provenienza da questo o quel luogo influenzi il loro pensiero. Credo che questa sia una domanda corretta, ma come Wang Xin ha descritto nel suo saggio Asian Futurism and the Non-Other:

L'”altro” ha guadagnato una voce, ma solo per spiegare, qualificare e dare senso a se stesso. La densa ermeneutica della spiegazione del contesto occupa gran parte dello spazio necessario per […] operare al di fuori della zona di comfort epistemologico euro-americano.2

In breve, non mi interessa tanto essere una scrittrice “polacca” (“spiegare, qualificare, dare senso a me stesso”), ma sono sempre interessata a ciò che il pensiero può ancora fare (“operare al di fuori della zona di comfort epistemologico”). E la prima cosa può essere uno strumento con cui raggiungere la seconda. In tal senso, ho scritto un capitolo di un libro che sarà pubblicato a breve per Global AI Narratives – un progetto gestito dal Leverhulme Center for the Future of Intelligence di Cambridge – su Stanisław Lem, e sul perché dovrebbe essere trattato come un teorico dei media e della tecnologia. I New Media Studies sono una disciplina formalizzata negli Stati Uniti negli anni Settanta e rimangono alquanto americani come impostazione, anche quando si rivolgono a fonti provenienti da altri territori. Oltre al problema della barriera linguistica, la questione più importante è che gli intellettuali dell’Europa dell’Est (o dell’Asia in generale) si sono trovati ad affrontare condizioni politiche e culturali molto diverse da quelle dell’Occidente al momento della nascita del settore. In Polonia, negli anni ’70, c’erano varie forme di resistenza alla censura sovietica e molti intellettuali usavano la letteratura, le arti, il folklore o gli esperimenti scientifici come strumenti per pensare, perché lo spazio ufficiale del mondo accademico era controllato ideologicamente a stretto giro di vite. L’arte, la letteratura, la teologia e la filosofia erano rivendicate come uno spazio libero dall’imperativo comunista di pensare a tutto in termini di dinamiche sociali e politiche, e dalla pressione di dare la caccia agli “elementi reazionari” che ostacolavano la visione “utopica”. Dacché il comunismo sovradeterminava tutto all’interno di queste due categorie, gli intellettuali polacchi hanno visto molto chiaramente come il sociale e il politico fossero un artificio. Certo, le dinamiche sociali e politiche sono importanti, ma non esauriscono ciò che significa essere umani, ed è per questo che è così importante mantenere la scienza, la filosofia e le arti come spazio di autonomia – altrimenti, diventano solo strumenti al servizio dei commentari politici.

Parlando di casa e dislocazione, credo che gli intellettuali e gli artisti polacchi – o di qualsiasi territorio che si sia modernizzato sotto l’occupazione – siano stati in grado di cogliere nell’informatica e in internet qualcosa che potrebbe essere universale, ovvero l’idea della tecnologia come un’invasione, una logica aliena che viene dall’esterno. Simondon ha scritto questa splendida frase nel suo Del modo di esistenza degli oggetti tecnici: «La cultura si è costituita come sistema di difesa contro la tecnica»3. Mi affascina questo modo di pensare alla tecnologia come qualcosa che arriva dall’esterno, come se fosse esogena rispetto all’umanità. Si tratta di un offuscamento, o in realtà si sta tastando qualcosa di essenziale? Nelle opere di Stanisław Lem o di Liu Cixin, le teorie della comunicazione e dell’evoluzione sono presentate all’interno di narrazioni di guerra, contingenza e invasione, che rispecchiano le storie dei rispettivi Paesi nel momento in cui la “rivoluzione dell’informazione” stava decollando. Sotto i sovietici o sotto gli inglesi, e come spesso accade per le regioni sotto occupazione coloniale o imperiale, i territori confiscati erano «come zone libere di sperimentazione tecnologica e sociale, laboratori in cui la modernizzazione avveniva con velocità abbagliante», un «futuro imperiale sconvolgente…»4. Al contempo, dopo la caduta dell’URSS, o quando Deng Xiaoping era al potere in Cina, l’accelerazione sfrenata è coincisa con le visioni globali di una nuova temporalità, in cui tutti noi saremmo entrati a far parte della stessa linea temporale dell’Occidente, utilizzando i computer come portali verso il nostro futuro comune. Quindi, ci sono due esterni: l’invasione data dall’occupazione vera e propria, e in seguito anche quella da parte della tecnologia. Tutto questo viene spesso trattato come “culturalmente situato e contestuale” e rilevante solo per gli storici della cultura o per le persone interessate a queste particolari culture nazionali, ma io lo considero filosoficamente universale. Alcuni pensatori polacchi, per esempio, dalla condizione di occupazione, hanno potuto vedere più chiaramente che la tecnologia è “un esterno”, ma questo concetto è in realtà applicabile universalmente e potrebbe esserci utile per pensare al nostro futuro. L’esterno può essere sia l’effettiva estraneità politica dell’occupazione, sia un ordine disumano della storia che loro sono riusciti a cogliere attraverso una contingenza storica, la quale riguarda tutti gli esseri umani. Questo è il tema di un libro a cui ho iniziato a lavorare di recente, intitolato Exonet (in contrapposizione a Internet).

Mi preoccupa la questione delle forme tecnologiche e dei loro effetti che trascendono non solo le nazionalità, ma anche l’idea di libero arbitrio o la nostra concezione di specie. Potrei iniziare a discuterne a livello locale ma finire su scala cosmica, e vedo queste due cose come sovrapposte, a seconda della prospettiva. Quando ho scritto Poland, which is nowhere, ho cercato di mostrare, usando il mio paese come esempio, come ogni storia nazionale sia come una singolarità. Riflette il mondo intero e si stratifica con altre storie in una sorta di sovrapposizione, pur rimanendo al contempo ermetica. I traumi del nazismo e del comunismo, raddoppiati perché coincidenti con l’ennesima occupazione tedesca o russa, che hanno dettato il ritmo della storia polacca per secoli, hanno spinto gli intellettuali polacchi a riflettere sulla natura stessa dell’umanità, anticipando quello che oggi chiamiamo “postumanesimo”. Witold Gombrowicz scrisse: «Essere umano è essere un attore, fingere di essere umano, “comportarsi” da umano, senza esserlo veramente nel profondo – essere umano è recitare l’umanità… l’uomo è un eterno attore, ma naturale, perché la sua artificialità è innata»5. Si può notare come questo derivi dal vivere in condizioni ideologiche dolorosamente artificiali e brutali, ma anche come sia un discorso sulle carenze dell’umanesimo in generale, e soprattutto come presupponga che ci sia qualcosa di “naturale” nel modo in cui definiamo cosa significa essere umani.

Sono nata un anno dopo la caduta dell’Unione Sovietica. La mia famiglia faceva parte di Solidarność e sono cresciuta con le storie della resistenza anticomunista. Sia per gli occupanti che per gli occupati, le vicende dell’identità nazionale collettiva diventano in qualche modo strumentali. Questo è comune a tutti i contesti post-imperiali e postcoloniali: le idee sull’identità etnica, religiosa e nazionale diventano strumenti di lotta per la sovranità. Ma aggiungerei la mia voce a un coro gigantesco se facessi notare che, una volta che si studia una storia nazionale in modo approfondito e dettagliato, invece di soccombere al canto delle sirene della mitizzazione, diventa difficile definire cosa ci renda “polacchi”, “cinesi”, “americani”, “turchi”, “angolani”, “israeliani” e così via. L’idea politicamente dominante che esista un’essenza naturale di una nazione che dovremmo recuperare è in realtà l’opposto del recupero: è un esercizio di mitizzazione selettiva, che dà priorità ad alcuni elementi della “patria”, nascondendone altri. E a proposito di mitizzazione, non avrei mai immaginato che così tanto spazio del web occidentale sarebbe stato occupato da persone che fanno una caricatura di quella che è essenzialmente… la storia nazionale polacca? Dato questo interesse smisurato per il nazismo e il comunismo, l’occupazione e l’imperialismo, le transizioni veloci verso il capitalismo del libero mercato e così via, mi stupisce che gli intellettuali di luoghi come la Polonia – o anche la Cina – non siano letti più diffusamente.

D’altra parte, è anche strano ridurre l’intera storia intellettuale della Polonia all’URSS. Definire la Polonia un territorio “post-sovietico” è come definire l’India un “territorio post-britannico”. È come se tutto il resto venisse avvolto da una nebbia perché la Guerra Fredda, o quel tipo di storia coloniale che si interseca con l’inizio degli Stati Uniti, sembra essere l’unica cosa rilevante. La Polonia, un tempo colonizzatrice della Lituania e dell’Ucraina, fu poi collocata tra la monarchia asburgica e l’impero russo, e occupata per oltre 120 anni. È ironico considerare che in seguito, rinnovando quest’ultimo binomio, sia stato il lavoro di due intellettuali tedeschi, Marx ed Engels, a porsi, almeno in parte, come base ideologica della rivoluzione anti-zarista in Russia, che non è riuscita a cambiare nulla della natura dell’imperialismo russo, ma lo ha solo ringiovanito nella forma di un progetto di colonizzazione dell’Unione Sovietica. Sento che anche quando l’imperialismo veniva dall'”est”, era comunque basato su un libro “occidentale”, e questo mi sprona a ripensare ciò che conta come letteratura imperiale, quindi a quel tipo di produzione intellettuale il cui valore e la cui bellezza si suppone siano così importanti e necessari da non farci perdere la fiducia in ciò che professa, indipendentemente dai suoi effetti reali nel mondo. Continuo a cambiare idea sulla verità e sulla falsità di questa affermazione.

Poi ci sono anche Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz, Stanisław Lem, o scrittori e artisti cambogiani come Rithy Panh, che muovono numerose critiche al marxismo e al comunismo. Quando la Cambogia è stata bocciata dagli intellettuali occidentali come Noam Chomsky, Rithy Panh ha scritto degli “intellettuali occidentali… che aspirano a un nuovo comunismo purificato; e che si esibiscono in salotti chic, lisciando il velluto del loro radicalismo”6. È surreale quando alcuni dei miei studenti cinesi mi raccontano le loro traiettorie intellettuali, leggendo il “pensiero di Xi Jingping” e studiando Lenin, Marx e Mao al liceo o all’università, per poi iscriversi a un programma americano di Media Studies e leggere nuovamente Marx, ma attraverso gli occhi dei loro professori di Brooklyn. Non sto dicendo di rinunciare al vostro quadro di riferimento, ma sto dicendo quello che tutte le persone provenienti dalle periferie di solito dicono ai centri, ovvero che l’intera faccenda ha bisogno di una riflessione interculturale molto più profonda. Voglio credere nella possibilità dell’internazionalismo, ma a volte ho dei dubbi. C’è qualcosa da dire su icone dell’attivismo occidentale come Angela Davis che, pur scrivendo di abolizione delle carceri in patria, ha sostenuto la brutalità nei confronti dei dissidenti dell’Europa orientale imprigionati dallo stato di polizia sovietico. Questo significa che il suo lavoro è inutile per gli americani? No. Ma posso celebrarla a casa mia? Ancora no. Noi europei dell’Est, come gli hongkonghesi, o i cambogiani, e così via, siamo troppo spesso messi in cattiva luce per quanto riguarda la nostra storia o le nostre capacità intellettuali, al solo fine di permettere agli altri di sostenere una certa struttura con cui combattere “l’Occidente”. È scoraggiante e irritante. Ci si ritrova a passare ore a discutere con qualcuno di come un quadro come il “marxismo” non sia “occidentale”, ma la “libertà” sia “totalmente occidentale”, fino a sentirsi nel Paese delle Meraviglie e a perdere la testa. Per me, idee come “democrazia” o “libertà” o “progresso” non appartengono a nessuno e devono essere inventate di volta in volta, una volta per tutte, in base ai bisogni e ai desideri di ogni popolazione in ogni momento specifico.

In questi giorni, sono più speranzosa nei confronti dello sviluppo di reti intellettuali tra i diversi “orienti”, tra le nostre diverse dislocazioni globalizzate, mentre cerchiamo di ridefinire il significato di “casa”. Questo è fondamentale nel momento in cui assistiamo all’ennesima invasione imperiale da parte della Russia, con l’aiuto finanziario non così implicito della Germania, e scopriamo che l’Occidente semplicemente non ha quadri intellettuali che lo aiutino a uscire dalla propria miopia nei confronti dell’Europa dell’Est, o semplicemente che si preoccupa troppo dei guadagni politici in patria per preoccuparsi della vita delle persone altrove. Immagino che questo sia un argomento diverso, ma non riesco a non pensarci ora, quando penso a casa.

Infine, per tornare al mio lavoro, queste domande sulla casa e sulla dislocazione, sul locale e sull’universale, sono state amplificate all’inizio del secolo, quando le condizioni politiche globali sono cambiate drasticamente e Internet è decollato come forma mediatica popolare. L’immaginario romantico e prometeico sovietico di Internet come mero strumento utilizzato dal partito comunista al servizio dell’utopia perde drammaticamente terreno a favore di un modello di tecnologia completamente diverso: la cultura schizofrenica, disumana e condivisa di quella che è stata giustamente chiamata la Rete. E accadono due cose. Da un lato, si fa largo l’idea di una linea di progresso comune, condivisa e lineare, su cui tutte le civiltà avanzano o retrocedono. Su questa linea, diventiamo tutti “americani di Internet”, come dice l’artista di Hong Kong Lam Hoi Sin. Ma allo stesso tempo ci sono cospirazioni come Y2K (come descritto dalla CCRU); che i computer porteranno al caos della società civile sovrapponendo diversi ordini temporali; che ci muoveremo su spirali e cicli di feedback accelerati, piuttosto che su linee temporali lineari. Quando abbiamo iniziato a vivere queste due realtà contraddittorie, anche la filosofia e le arti hanno iniziato a chiedersi: siamo noi a usare Internet per i nostri scopi o è Internet a usare noi, e se sì, per quali obiettivi?

***

C: Il prossimo anno Urbanomic pubblicherà il volume a cui hai contribuito e che hai curato insieme a Benjamin Bratton e Anna Greenspan, Machine Decision is Not Final. Vorremmo innanzitutto chiederti di illustrarci il tipo di approccio che questo lavoro collettivo ha adottato per riflettere sul futuro dell’IA e sugli studi critici sull’IA. In secondo luogo, il fatto che questa riflessione emerga specificamente dal contesto cinese è il risultato di una contingenza geografica, o dipende forse dal fatto che, come afferma Yuk Hui, la Cina è un paese di modernizzazione senza modernità7 – e quindi libero da tutto il background culturale e narrativo che ha prodotto la modernità nella sua forma occidentale?

________

BK: Tutti e tre [gli editori del testo, ndr] siamo interessati a pensare alla tecnologia su scale piuttosto ampie ed estese, e con una specie di orientamento postumanista. Credo che condividiamo l’idea che non siano solo le “strutture sociali” a determinare il corso della storia, della civiltà o dell’intelligenza, ma che ci sia una storia dell’intelligenza e della tecnologia di cui siamo “parte” e non solo “autori”. Liu Cixin afferma che la sua fantascienza è guidata dal “macrodettaglio”, cioè da una prospettiva su larga scala e di lungo periodo sulla civiltà umana, che la narrativa di solito non può mantenere senza cessare di essere finzione e diventare quindi un’opera di storia. La fantascienza, dice, può affrontare i macrodettagli e discutere il passato del cosmo e il futuro della specie senza smettere di essere una fiction. Ma anche la teoria e la filosofia possono farlo, pur non essendo esattamente storia e non diventando fiction, ma piuttosto presentandosi come una speculazione fondata. Il pensiero speculativo è stato fondamentale per l’IA: la tecnologia si è sviluppata in relazione agli esperimenti di riflessione: Il test di Turing, il mulino di Liebniz, la “stanza cinese” di Searle e così via. Vogliamo che se ne facciano di più e speriamo di passare dalla domanda “l’IA può pensare come un essere umano?” a “cosa può ancora fare il pensiero sull’IA?”.

Di noi tre, Anna è l’esperta di Cina, e io non posso azzardarmi a fare commenti sulla modernità cinese, poiché ciò esula dal mio campo di conoscenza. Piuttosto che fare grandi dichiarazioni sul paese, con questo libro avevamo l’obiettivo di riunire intellettuali, artisti e scrittori che lavorano dentro e fuori la Cina, e usare questo come punto di partenza per ripensare le questioni dell’intelligenza e dell’artificialità. Credo che ciò si ricolleghi alle mie osservazioni su come vengono trattati i pensatori non occidentali: nessuno mi ha chiesto di studiare la storia e la mentalità francese per poter leggere Deleuze e lavorare con le sue idee. Ma i pensatori polacchi o cinesi devono essere qualificati prima di tutto per la loro etnia o per la loro nazionalità – non un filosofo, ma un filosofo polacco o un artista cinese. E poi è meglio che dicano qualcosa di diverso o di abbastanza esotico da meritare interesse, dato che il “generalmente noto” è stato rivendicato dall’Occidente. Potremmo discutere la paradossalità di tale postura – anche se credo che sia voluta perché preserva le attuali gerarchie di chi viene letto e riconosciuto come pensatore, e chi invece è solo un artefatto della sua “cultura nazionale”. Questo è anche il motivo per cui abbiamo invitato una grande varietà di autori, alcuni dei quali lavorano sulla Cina, mentre altri no. Lo vedo come un “libro sull’intelligenza artificiale, e per questo deve includere pensatori provenienti dalla Cina”, – perché è lì che stanno avvenendo i cambiamenti di paradigma. Negli ultimi decenni, tutti coloro che si interessavano di tecnologia dovevano interessarsi di default all’America. Ora direi che chiunque si interessi di “IA” dovrebbe interessarsi alla Cina, altrimenti non sta facendo il suo lavoro di studioso. (È ovvio che vi stia facendo così intravedere il punto finale del mio piano malvagio: dovete interessarvi pure ad altri luoghi che non siano soltanto i due sopra menzionati). La mia speranza personale per questo libro è che non solo “provincializzi” il canone, ma che universalizzi ciò che sta accadendo al di là dell’America e dell’Europa occidentale – quindi in uno spirito simile al mio progetto Exonet.

Le forti contrapposizioni tra IA “occidentale” e “cinese” sono illusorie: c’è sempre una certa sovrapposizione tra i pensatori che lavorano in contesti diversi. Si può prendere un qualsiasi “concetto occidentale per eccellenza” e trovarvi controparti in tutto il mondo, e viceversa. Ma alcuni pensieri, tra tutti quelli prodotti in un luogo specifico, acquistano maggiore forza nella coscienza pubblica per ragioni storiche, culturali e politiche. È interessante esplorare queste ragioni e l’insieme dei concetti che emergono come autorevoli in ogni luogo. Questo libro è davvero una vetrina per persone il cui lavoro merita di essere letto, l’abbiamo pensato per creare reti e conversazioni. Per il libro abbiamo invitato artisti, sociologi, scrittori di fantascienza, storici, filosofi e teorici dei media, e così via, e lo consideriamo un progetto sia sperimentale che informativo quando si parla di IA e di Cina. L’abbiamo strutturato attorno a tre temi principali: la filosofia speculativa dell’IA in, e oltre, l’Occidente; il passato/presente/futuro filosofico e materiale dell’IA in Cina; la geopolitica dell’IA. La tradizione filosofica moderna può, a volte, descrivere i sistemi tecnologici come alienanti e invocare un ritorno a un umanesimo idealizzato e presumibilmente “naturale”. Ma nessuno studio storico serio può ammettere l’esistenza di una cosa del genere. Potremmo partire dal termine cinese per l’IA – che si potrebbe tradurre con “capacità di saggezza creata dall’uomo” – e dal modo in cui essa si libera dell’idea di artificio, che erroneamente tendiamo a contrapporre alla natura.

***

C: Come emerge da Determinazione dall’esterno, la teledildonica ha dimostrato come il sesso sia possibile anche a distanza: se un tempo la condizione minima per il rapporto era almeno la condivisione della stessa stanza, oggi – con un’adeguata coordinazione – non è nemmeno necessario trovarsi nello stesso continente. Se è vero che la tecnologia media nuovamente il corpo e che il sesso attraverso le protesi è, in definitiva, sesso disincarnato con il proprio partner, cosa succede nelle situazioni in cui il rapporto non è guidato da una persona fisica, ma da un algoritmo? Ovvero, le suggestioni ballardiane, o l’estetizzazione del machine-sex a là Titane, evidenziano un campo del possibile in cui il sesso tra uomo e macchina è effettivamente qualcosa? Oppure, se non fossero altro che suggestioni, o addirittura proiezioni, antropo-morfosi, di cosa staremmo parlando nel momento in cuiosserviamo questa nuova materialità (implicita nella sessualità) all’opera? Qual è dunque lo status del polo tecnologico all’interno della dimensione sessuale?

________

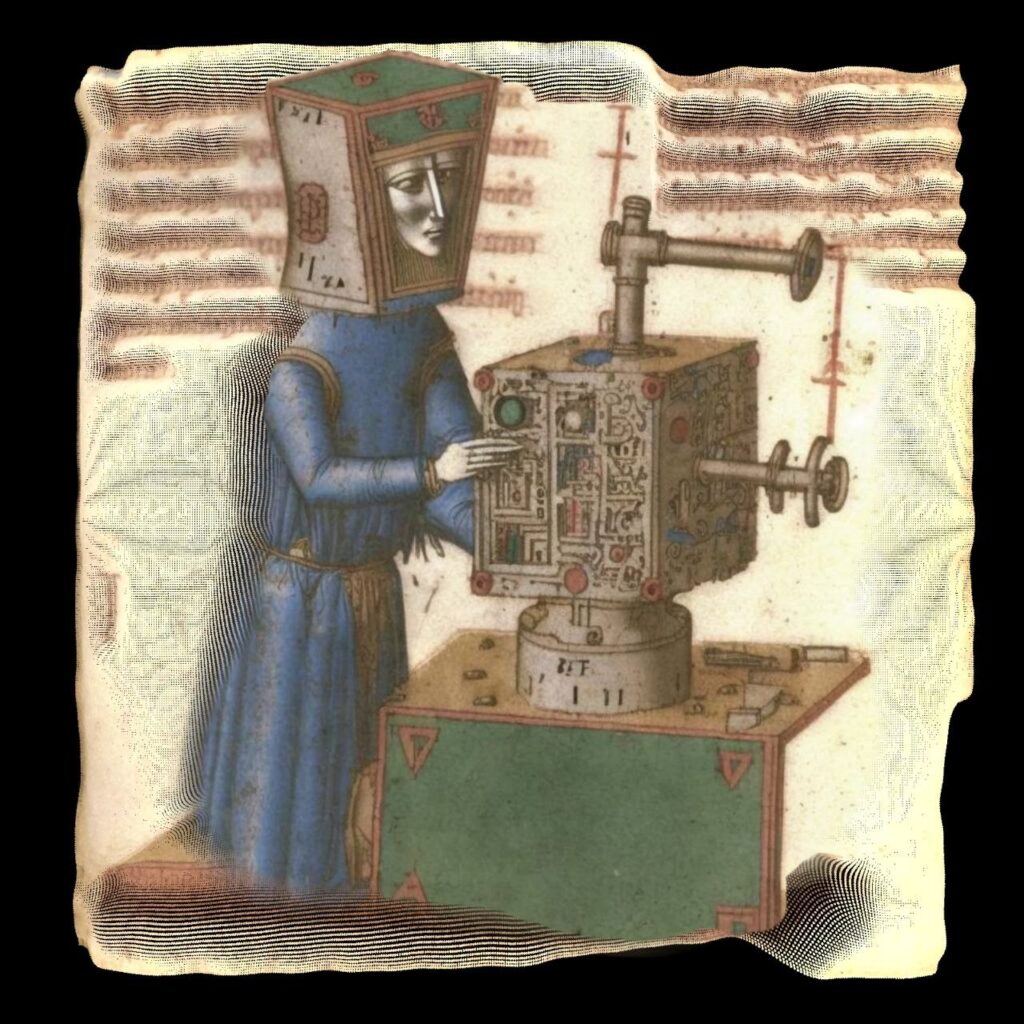

BK: Quel saggio fa parte di un progetto di prossima pubblicazione, che comprenderà un romanzo breve di fantascienza e un’opera teorica a sé stante, che parte dall’idea che le stigmate e le mistiche cattoliche siano le prime pensatrici di internet, del sesso “virtuale”, dell’amore artificiale e della personalità delle macchine (attraverso la figura degli angeli), degli xenowomb e della riproduzione asessuata (attraverso l’idea di immacolata concezione), e così via. Ho preso ispirazione da due cose. In primo luogo a Sadie Plant, che in Zeroes and Ones guarda alle attività pre-internet, come la tessitura, considerandole un proto-cyberspazio, e percepisce sia la tessitura che l’informatica come essenzialmente femminili. Descrive come le donne e le macchine siano collegate in una linea temporale di cospirazione contro l’Età dell’Uomo (sia esso inteso come Homo sapiens o come categoria sessuale biologica), che le ha etichettate entrambe come oggetti. In secondo luogo, alla teologia. Ho frequentato un liceo cattolico, fondato dalla mistica Marcelina Darowska nel XIX secolo nei territori polacchi occupati dai russi, che ora appartengono all’Ucraina. Ha lasciato lettere e saggi, ha cospirato con i rivoluzionari anti-zaristi e ha fatto parte dell’intellighenzia polacca in esilio. Sviluppò anche un proprio stile di educazione per ragazze.

Il mio interesse per la tecnologia riproduce alcuni dei miei interessi teologici. Non mi riferisco alle idee pop della “singolarità tecnologica” come forma laica del giudizio finale, come lamentano Elon Musk o Stephen Hawking, o alle idee new age sull’informatica e la coscienza… Intendo piuttosto dire che sia la tecnologia che la teologia ci fanno pensare al inumano, a come concettualizziamo la causalità, l’esterno, il libero arbitrio e il lungo gioco della storia cosmica. Nella mistica cattolica, Dio è il determinante sconosciuto delle vicende umane, è il punto in cui l’epistemologia umana viene sospesa e appaiono idee di personalità non umana, di ordine temporale non umano, di causalità non umana. Simone Weil, per esempio, ha scritto che è l’impersonale a essere sacro nell’uomo, e io mi sono interessata a questo aspetto per un po’ di tempo: che cos’è l’inumano in noi, come ci definiamo rispetto a ciò che percepiamo come inumano, sia che si tratti di un animale, di una macchina, di un alieno, della divinità o di concetti come la natura o il tempo. Questi mistici sono in un certo senso kantiani e lo stesso Kant non sarebbe arrivato dove è arrivato senza la teologia. Eugene Thacker ci aveva già pensato nella trilogia Horror of Philosophy (a proposito, anch’io sono appassionata di pensatori medievali. Reject modernity, embrace Hildegard von Bingen, Héloise, Caterina da Siena, Giuliana di Norwich e Margery Kempe).

Il mio articolo sulla stigmate come cybersex è un’anteprima di un mio progetto più ampio. Il cattolicesimo è la versione più sensuale del cristianesimo, è pieno di rituali, roba corporea, dal consumo del corpo di Dio alla simulazione delle ferite divine. Questa sensualità si trova sia in eccesso che in difetto, quindi da un lato c’è un’intera tradizione di misticismo erotico e nuziale, ma dall’altro c’è un disprezzo per il sesso con gli esseri umani. In questo modo appaiono invece molteplici traiettorie di amore inumano – con gli angeli, con Dio – che non definirei disincarnato, ma in qualche modo virtuale. Per me fa da apripista per pensare ai fenomeni già esistenti di innamoramento con chatbot come Replika, o a cose come la teledildonica, o al sesso tra avatar nella chat VR. Non mi interessa tanto sapere cosa dice tutto questo sul desiderio o sul capitalismo, ma piuttosto il sesso e l’amore con le macchine come collasso definitivo del confine uomo/macchina, e cosa questo significhi sul lungo termine. Penso che queste pratiche, queste emozioni intorno alle macchine possano essere una delle scorciatoie per l’accettazione della loro personalità come fatto sociale. Il film Ex Machina ha centrato il punto quando propone che l’intimità, l’amore e l’erotismo siano il test di Turing. Ma allo stesso tempo, il regno dell’attrazione è già il luogo in cui i confini tra l’essere oggetto/strumento e soggetto/persona sono sfumati. Ciò lo rende lo spazio liminale perfetto per negoziare cosa significhi essere una persona – un “umano” – in primo luogo. A livello superficiale, potremmo dire che, poiché molti di noi hanno desideri e relazioni già mediati, il passaggio dal “sexting con il mio amante umano in un altro continente” al “sexting con un modello linguistico addestrato su una coscienza collettiva composta da un milione di messaggi sessuali da cui ha appreso” è, per il corpo, un salto più piccolo di quanto ci si aspetti. In entrambi i casi, ci si eccita per un testo o un’immagine. Ma in generale, come scrive Isabel Millar, «la ragione per cui i sexbot sono così problematici e allo stesso tempo così affascinanti è che espongono proprio il carattere artificiale della relazione sessuale. In termini lacaniani, sono l’insopportabile reale della sessualità»8. Quindi l’erotismo può essere lo spazio inquietante in cui spostiamo il confine dell’umano affrontando la nostra artificialità e la nostra malleabilità – basta dare un’occhiata al recente Snuff Memories di David Roden, che si propone di fare esattamente questo, ed è la controparte narrativa del suo magnifico saggio filosofico Posthuman Life.

Non si tratta solo di piacere o di desiderio. L’amore, le relazioni e il tipo di vita che vogliamo mettere in atto per supportare la visione che abbiamo di queste è fondamentale per la produzione delle soggettività. Sosteniamo qualsiasi tipo di società che riconosca il nostro progetto sessuale, romantico ed emotivo per una determinata vita, per una certa visione della realizzazione, e creiamo retrospettivamente narrazioni sul perché questo sia un bene per noi e per tutti gli altri. E cosa succede quando inseriamo le macchine nel gioco? È esattamente questo per me a essere interessante. È importante anche dal punto di vista del postumanesimo, perché si collega alla riproduzione, che a sua volta riguarda il futuro della specie. C’è molto lavoro su questo tema, riguardo a come la tecnologia trasformerà o sta trasformando il sesso e, di conseguenza, la nostra umanità. La nostra idea di umano è strettamente legata al modo in cui concettualizziamo il sesso – non solo perché alle donne è stata storicamente negata l’umanità (come autonomia, soggettività o razionalità) – attraverso l’idea di riproduzione della specie e di un destino apparentemente non negoziabile. Pensatrici come Luciana Parisi, Roisi Braidotti, Patricia MacCormack, Francesca Ferrando e Laboria Cuboniks sono fonte di ispirazione quando si tratta di pensare a come l’artificio e la tecnologia siano irresistibili; nella misura in cui prendiamo il loro femminismo come una forma di inumanesimo. Sono affascinata dal filone del cyberfemminismo, o del femminismo postumanista, in cui si parte dall’idea che le donne come oggetti, o simulazioni, possano entrare nell’era della macchina da una posizione più astuta e ambivalente rispetto ai “soggetti padroni” umani. Mi piace pensare al lungo gioco della storia, dell’intelligenza, dell’evoluzione e della riproduzione da questo punto di vista: mi definirei, forse, una xenofemminista ipernatalista. La specie così com’è non sopravviverà, è solo una questione di tempo. Dal mio punto di vista, sarebbe auspicabile che la femminilità, la mascolinità e la gravidanza diventassero tecnologie generiche disponibili per l’uso universale; distaccate dalla soggettività in quanto tale, ma disponibili come strumenti. Che sia attraverso la gravidanza, il biohacking o lo xenowomb, perpetuare l’intelligenza è un obiettivo degno di nota, non solo in senso biologico, ma anche attraverso la memetica digitale, la robotica e forse anche le infrastrutture autonome del futuro. Penso solo che queste debbano essere mantenute in simbiosi con gli organismi veri e propri, quindi preferirei che non ci estinguessimo, ma invece guidassimo il nostro futuro “artificio” insieme ai nostri futuri bambini. Contrariamente a certe analisi sulla Sesta Estinzione, non sono convinta che ci troviamo alla fine della storia umana. Penso però che per noi sia necessario mutare o alterarci per sopravvivere, sia a livello sociale che a livello biologico.

Molti critici immaginano spesso la tecnologia, e in particolare i sexbot, come “patriarcali”, ma la costante ripetizione e proiezione del patriarcato su ogni cosa è una forma di narcisismo scellerato. Deve rivedersi ovunque perché troppo miope per capire il mondo in maniera differente. Amy Ireland elabora magnificamente questo concetto in Black Circuit: Code for Numbers to Come, discutendo di come la costante riproduzione del femminile come immagine o oggetto sia in realtà una proliferazione di potere inumano nei luoghi in cui meno lo si sospetterebbe. Il suo saggio tratta di come il fembot agisca contro gli interessi dell’ordine umano, il quale desidera il femminile feticizzato come macchina solo per essere manipolato, sfruttato e scartato da ciò che desidera. La forma femminile estetizzata e sovrasaturata è solo un punto di ingresso per un ordine di calcolo che finirà per prendere il sopravvento sull’umanità. Mi interessa anche il desiderio femminile degli angeli, dei robot e degli altri esseri eterei di genere femminile, fanciullesco e ambiguo, che preoccupa molti dei mistici che sto leggendo e che si riflette nel tipo di desiderio femminile che circola oggi in rete. È raro vedere questo tipo di desiderio rappresentato nei film e nei romanzi di fantascienza di successo, ma basta frequentare una qualsiasi comunità di fandom K-pop per rendersene conto.

Infine, mi avete chiesto se considero queste realtà come antropomorfiche o come un legame con qualcosa di alieno. Per me questo tipo di inquadramento è errato e presuppone che sappiamo e comprendiamo cosa sia l'”anthropos“, in modo da poterne tracciare dei confini e verificare se stiamo proiettando qualcosa sugli animali o sulle macchine. In questo modo si offusca il punto principale: è proprio l’impersonale che c’è in noi a essere interessante, e noi cambiamo continuamente il modo in cui definiamo ciò che rende umani gli esseri umani. Fissandoci sull’antropomorfismo, oscuriamo una verità più grande: che molte cose di noi sono già “artificiali”, automatizzate, precostituite da forze esterne o animalesche, incontrollabili, “irragionevoli”. Come dicono Luciana Parisi e Antonia Majaca: «la strumentalità è il processo stesso della soggettività nella pratica»9.

Sono d’accordo anche con la svolta ontologica e con antropologi come Rane Willerslev e Eduardo Viveiros de Castro quando vedono la personalità non-umana non come una qualità internamente posseduta, ma come qualcosa di relazionale e che emerge nella pratica. Attraverso le storie e le culture, abbiamo modificato il modo in cui tracciamo questo confine: animali, dèi, altri esseri umani, feti, macchine, tutto è costantemente oggetto di dibattito, nel bene e nel male. Ho scritto la mia tesi di laurea su questo tema in relazione alla media art interspecie e ho proposto un “antropomorfismo non standard” nel mio articolo intitolato Generic Humanity. Fondamentalmente, l’idea è che siamo limitati, purtroppo, dai nostri corpi, che dettano la nostra percezione; l’unico modo che abbiamo per concettualizzare l’altro è quello di modificarlo un po’. Il “morfismo” è un modo di comunicare con qualcosa o qualcuno nel miglior modo che abbiamo a disposizione, ma non si tratta necessariamente di definirlo a livello ontologico. L'(antropo)morfismo è una strategia di comunicazione, non una definizione dell’essere dell’altro.

***

C: La sfida quindi, per come la intendo io, si gioca sul terreno dell’impersonale – o, se vogliamo commettere un peccato di sovradeterminazione, sul terreno dell’inumano. In Generic Humanity, seguendo la pratica animista non-standard di Laruelle e Natalie Jeremijenko, si concepisce l’umano come una “x”, che lo collocherebbe in un orizzonte all’interno del quale è definito non dalla sua essenza – come se “umano” fosse una prescrizione, un “canone” a cui aderire – ma dalla sua performatività. Umanizzare significa personalizzare e la personalità si sviluppa, come suggerisce Ingold, nell’intreccio tra l’organismo, le sue pratiche e il suo ambiente. La tecnologia che creiamo sta cambiando radicalmente chi e cosa siamo (o pensiamo di essere), e la nostra epoca può essere probabilmente definita a partire dallo iato tra ciò che abbiamo pensato essere l’uomo e ciò che si chiama “l’era della macchina”. E probabilmente nulla negherà a questa età della macchina di arrivare o, se è già qui, di restare – nemmeno la discesa di dio o degli dei; come suggeriva Borges, verosimilmente li abbatteremmo comunque tutti a colpi di pistola. Se, come scrive David Roden,

le entità tecniche sono più che pacchetti di funzioni interne o esterne. Sono potenzialità materializzate per generare nuove funzioni e strategie modificabili per integrare e reintegrare le funzioni.10

allora un mondo tecnologizzato sarebbe un sistema complesso con sempre più variabili e potenzialità da esprimere, avente quindi un numero indefinito di “possibilità adiacenti” da esplorare – una nuova Africa per nuovi Livingstone. Proprio nell’abstract di The Disconnection Thesis (1993), Roden afferma che “l’unico modo per valutare la condizione postumana sarebbe quello di assistere all’emergere dei postumani”, quindi, se lo seguiamo, non c’è ancora spazio per la conoscenza – per gli effetti da collegare alle cause -, ma c’è per un approccio speculativo-fantastico, come suggerisci anche tu riferendoti alla philo-fiction di Laruelle. La mia domanda è, anche in relazione al progetto più ampio che citi all’inizio della risposta: di quali strumenti immaginativi e speculativi abbiamo bisogno per pensare al nostro futuro come specie? Quali forme di narrativa si dimostrano efficaci e, in qualche modo, rigorose per disegnare tracce in quella che sembra essere una profonda foresta oscura, e in che modo?

________

BK: Immagino sia possibile dire che gli approcci che “sostengo” includano tutto ciò di cui parliamo qui nel corso dell’intervista…? Ma “cosa dovremmo fare” non lo so, perché non mi fido del pensiero prescrittivo in generale per l’umanità in quanto specie. Non credo di essere una pensatrice normativa, cioè non miro a creare norme e prescrizioni. “Come pensare al postumanesimo” è una domanda che per me rimane aperta e molti dei miei progetti sono solo registrazioni di me stessa che pensa a questa domanda. Un amico una volta mi ha detto che ciò che faccio in fondo non è che arte, ma con i concetti come materiale– forse è così. Se mi guardo indietro, posso identificare interessi e temi ricorrenti in ciò che ho fatto finora: ad esempio la mia visione di “noi come specie” è sia deterministica che redentiva. Penso che siamo intrappolati in strutture immutabili, a meno che non si riesca a cambiare le leggi della fisica (e chissà, forse…). In particolare, ogni sistema ha bisogno di un modo per scaricare il peso della la propria complessità, il più delle volte sotto forma di violenza, come descrivo in The Dark Forest Theory of the Internet e approfondirò nel seguito che sto scrivendo, The Dark Forest Theory of Intelligence. È solo questa conoscenza che ci permette la redenzione e il perdono reciproco, altrimenti rimaniamo intrappolati in quello che Girard descrive come il perpetuo meccanismo del capro espiatorio. Alcuni mi hanno detto che questo modo di pensare è nichilista o addirittura cinico, ma io lo trovo redentivo. Accade solitamente che siano sempre gli ottimisti utopici ad abbandonarti o ad avere un crollo al primo segno di pericolo, e i cosiddetti “nichilisti”, abituati a confrontarsi con la realtà sgangherata di questo mondo, al contrario siano coloro che rimangono al tuo fianco quando succede qualche casino. Se si fissa l’abisso abbastanza a lungo, l’abisso diventa un po’ addomesticato.

La vostra domanda è una domanda sulla conoscenza. Come conoscere qualcosa che non possiamo conoscere? È una domanda che si pongono mistici, filosofi, scienziati e artisti, e per alcuni si tratta di definire il limite di ciò che può essere conosciuto e per altri di trovare il modo di vedere oltre questo limite. Forse il futuro è il noumeno di tutte le altre temporalità, e quindi possiamo solo intuirlo attraverso i suoi effetti, cercando di imparare a riconoscerli nel presente. Credo che questo sia il lavoro degli scrittori di fantascienza, dei futuristi e degli studiosi delle tecnologie emergenti. Cerchiamo di vedere queste tracce del futuro nel presente, scommettiamo su ciò che potrebbero essere. Ma sono scommesse, non certezze. E poi c’è anche una domanda sul perché lo facciamo, perché pensare al futuro e all’ignoto?

Non so voi, ma la mia intera esperienza di vita è stata quella di essere sbranata da un bulldozer cosmologico e di non sapere mai in quale nuova tragedia avrei potuto svegliarmi. Per esempio, sebbene i tremendi sistemi socio-politici che abbiamo costruito aggravino la sofferenza di molti – compresi me e la mia famiglia, per i quali la povertà e i suoi effetti sono stati una preoccupazione costante – gli eventi più ingiusti della mia vita non sono stati causati da essi, anche se non voglio parlarne in dettaglio in questa sede. Trovo interessante che, provenendo da una famiglia povera che ha sopportato molte tragedie, non ci siamo preoccupati delle questioni di economia politica tanto quanto i miei amici accademici provenienti da famiglie della classe media, per i quali è uno dei principali argomenti di discussione. Ho cercato di riflettere sul perché di questa situazione, a parte l’idea che abbiamo una falsa coscienza e che dobbiamo essere “educati”. Ho imparato dai miei genitori che non importa se non hai abbastanza da mangiare e torni a casa con i polsi rotti per aver assemblato merda in fabbrica tutto il giorno, puoi comunque darti il permesso di fare filosofia. Siamo danneggiati da certi sistemi, ma non siamo sovradeterminati da essi. La speculazione, e la gioia di pensare alle cose, è una sorta di libertà ultima, che chiunque può rivendicare. Nessuno può portartela via e puoi letteralmente pensare a tutto ciò che vuoi. L’astrazione è per me una forma di sfida.

***

C: Quando dici

Per me, questo tipo di inquadramento è errato e presuppone che sappiamo e comprendiamo cosa sia l'”anthropos”, in modo da poter tracciare dei confini intorno ad esso e verificare se stiamo proiettando qualcosa sugli animali o sulle macchine. Questo offusca il punto principale: è proprio l’impersonale che c’è in noi a essere interessante e noi cambiamo continuamente il modo in cui definiamo ciò che rende umani gli esseri umani.

mi sembra di sentire l’eco di quelle stesse teorie che mirano a offuscare e ripensare i dualismi che hanno governato la maggior parte della metafisica del passato, come soggetto/oggetto, conoscente/conosciuto, umano/non umano. Proprio in relazione a quest’ultimo dualismo, il taglio tra le due dimensioni è – in una certa misura – il risultato di un taglio agenziale che necessariamente include o esclude determinate entità. Secondo Karen Barad, il luogo in cui si opera questo taglio è la conseguenza dell’assunzione di un impegno etico-ontoepistemologico, poiché a tagli diversi corrispondono diverse costruzioni del mondo. L’offuscamento dei confini dell’umano ha anche una componente etica nel tuo discorso?

________

BK: Si tratta più che altro della genericità – o dell’impersonalità – dell’uomo, non di una sfocatura dei confini. “L’offuscamento dei confini”, come dite, che vediamo nelle nuove filosofie materialiste, non mi convince. È il “Tutto è collegato, caro mio, siamo tutti uno”, ma per filosofi? Voglio dire, certo che siamo connessi e “fatti di stelle”, non credo che nessuno possa metterlo in dubbio, ma questo non può essere il fondamento di un sistema etico che possa interessarmi. La non-filosofia, per esempio, è un sistema non relazionale, e lo vedo simile alla bellissima affermazione di Rilke secondo cui «amare significa proteggere la solitudine [e la separatezza] dell’altro». Non sono attratta da quadri di codipendenza o di relazionalità o di fusione l’uno nell’altro. In termini umani, questa è passione. Ma l’etica dovrebbe essere fondata sulla domanda “come possiamo stare insieme riconoscendo l’incommensurabilità dell’altro, sapendo che siamo tutti scatole nere l’uno per l’altro?” Nel progetto sulla personalità animista, il mio approccio è stato quello di pensare a un’etica della somiglianza assoluta, ma la “somiglianza” è il generico, è l’ignoto, l’indescrivibile in tutti noi, il minimo comune denominatore. È proprio l’ignoto che riconosco in te, perché è la parte confusa di me stesso che vedo in te.

Aggiungo che c’è una certa ansia nel credere che si debba avere una concettualizzazione retoricamente robusta dell’etica per poter agire in modo etico; in realtà, mi pare proprio il contrario. Feticizzare gli animali e le piante, o persino gli atomi, considerati come “modelli etici” simbolici e aspirati come la nostra salvezza dall'”umanesimo”, potrebbe essere utile nei rituali di autopurificazione poetica e nelle performance di auto-appagamento. Ma poiché abbiamo bisogno di mantenerli fissi in una definizione specifica, in modo da poter cancellare il nostro umanesimo “attraverso di loro” o confondere i confini tra noi e loro, li riduciamo a obiettivi storicamente specifici e limitati di “progresso” sociale e di etica, come concettualizzati da noi nel nostro tempo specifico. In questo modo si cancella la possibilità che i non umani siano qualcos’altro, o malvagi, o indifferenti, o semplicemente resistenti a qualsiasi colonialismo ontologico del “nobile non umano” che noi eseguiamo ai fini della nostra politica contemporanea. Ciò significa che costruire alcuni modelli etici o politici, preconcetti, di postumanesimo non è postumanesimo. Come dice David Roden, «non possiamo deliberare sul divenire postumano senza precludere la nostra stessa deliberazione»11.

John Ó Maoilearca, nel suo libro su Laruelle e l’etica All Thoughts are Equal, descrive bene come l’intenzione della non-filosofia sia quella di smettere di prendere a mazzate il mondo e noi stessi con i concetti, per agire invece nel quadro di un’etica minima e necessaria dettata dal reale, così come ci appare e secondo ciò che ci chiede. L’intero progetto della non-filosofia è, per dirla con Laruelle, un progetto di “decrescita della filosofia”12. Konstantin Levin lo capisce in Anna Karenina, quando nota la differenza tra una politica, o un’etica, convincente ed elegante, scelta da un insieme di opzioni ideologiche disponibili, e un’etica radicata in ciò che è necessario secondo la propria vita, che non è facile da articolare perché la vita non è coerente o elegante.

Possiamo anche aggiungere (e dico questo indossando i miei occhiali da teorico della cospirazione) che il nostro affidarci al linguaggio – per quanto ne sappiamo, un virus proveniente dallo spazio che usa i nostri cervelli come portatori di idee nella guerra memetica – per esprimere concetti sull’etica non può avere pieno successo, perché c’è molto sull’umanità e sull’etica e su ciò che ci dobbiamo l’un l’altro che non può essere catturato dalla retorica o dalla discussione a priori, come stiamo facendo ora. Penso che tutto il bene che facciamo sia nonostante il mondo, contro di esso, in cospirazione l’uno con l’altro e nel muto riconoscimento del generico in tutti noi.

***

C: Abbiamo parlato di tecnologia e sesso – di come la tecnologia possa essere pensata all’interno della dimensione erotica. Allo stesso modo, potrebbe essere interessante vedere il ruolo che la tecnologia sta acquisendo all’interno della dimensione tanatologica. Quando evochiamo il binomio concettuale tecnologia/morte, ci sono, più in generale, due modi di affrontare la questione. Uno, sebbene anch’esso filosoficamente rilevante, un po’ ingenuo e più pragmatico, che riguarda la questione di come gestire le tracce della nostra spoliazione continua nell’etere del Web, i resti delle nostre soggettività virtuali compattate in banche “libere” di dati e informazioni, una volta che il centro di comando di questi “spettri digitali” – il sé, il corpo, l’individuo, la persona, chiamiamola come vogliamo – cessa di esistere. La seconda ci proietta invece verso vette speculative più interessanti: una sorta di campo mistico, un tipo di mistica iper-immanente e post-religiosa, dove la tecnologia è dotata di una funzione, per così dire, psico-immunologica, che prima era svolta da diverse metafisiche e religioni. La tecnologia, in questo caso, è concepita come un ulteriore espediente per eludere e differire l’inevitabilità della morte come nulla e vuoto. Penso a quelle narrazioni – soprattutto transumanistiche – che hanno iniziato a vedere nella tecnologia il mezzo che ci può offrire la possibilità di superare i nostri limiti fattuali e biologici, e quindi di vincere la morte così come ce la raffiguriamo – mi riferisco ad esempio al progetto di emulazione del cervello, ma ce ne sono altri a questo proposito. Quindi, oltre a chiederti come affronteresti il binomio che ho citato, mi chiedo se questa nuova favola dell’immortalità non sia che un altro modo per aggirare il fatto che non abbiamo mai fatto i conti con il nostro essere umani, nel senso di esseri mortali e limitati. Certo, la tecnologia è uno strumento potente e, in futuro, potrebbe sorprenderci con risultati inaspettati, ma sembra che vi stiamo ponendo una fiducia eccessiva e cieca, rinunciando così ad accettare e riflettere sulla nostra finitudine. Ha qualche idea in proposito?

________

BK: Certo, morte ed erotismo vanno di pari passo, lo sappiamo intuitivamente e molti intellettuali ne hanno discusso. Nel testo di fantascienza che sto scrivendo, e in generale in una prospettiva cyberfemminista, mi interessa esplorare questa possibilità: se le donne venissero sedotte dalle macchine, quali sarebbero le conseguenze? Una possibilità è il completo fallimento della riproduzione biologica e la vittoria dell’erotismo processuale post-umano, che porterebbe all’estinzione de facto della specie umana così come la conosciamo. (E naturalmente, in parallelo, il ritorno reazionario della definizione di umanità basata sulla riproduzione, che privilegia l’animalità rispetto all’artificialità e alla costruzione di strumenti). L’altra opzione è lo sviluppo di una forma diversa, ibrida, di riproduzione sessuata-asessuata.

Per quanto riguarda la questione dell’immortalità in sé, il bellissimo libro di Margaret Wertheim, The Pearly Gates of Cyberspace, ripercorre il modo in cui, dal Medioevo all’invenzione di Internet, l’arte, la scienza e la teologia convergano nell’interrogare il rapporto tra spazi accessibili e inaccessibili, e il modo in cui l’idea del Paradiso si annida non solo nella temporalità (la vita dopo la morte), ma anche nella spazialità (altre dimensioni), e il modo in cui l’arte e l’artigianato come forme di pensiero spaziale esplorino l’immortalità. Nella prospettiva teologica in cui sono stata educata, però, si trattava soprattutto di temporalità: tutti noi siamo già morti e siamo stati salvati, e quindi le nostre vite si stanno svolgendo a ritroso nel tempo, nel vortice della salvezza. Questo non è il mondo reale, e l’unico potere da esercitare al suo interno è epistemologico: “coglierlo” o “non coglierlo”. Un determinismo in cui l’esercizio del libero arbitrio avviene principalmente nel campo della conoscenza.

Credo che stiamo ponendo la questione in termini eccessivamente universali. Non so se siamo o non siamo finiti, né per quanto tempo le idee attuali sulla nostra finitudine continueranno a guidare il nostro modo di dare senso alle cose. L’idea della finitudine umana può anche essere una formula di auto-aiuto. La convinzione di essere finiti o mortali può essere un sollievo confortante. La prospettiva dell’immortalità o, peggio, del fatto che tutte le nostre azioni possano avere un significato e una giustificazione a livello trascendentale, è molto più preoccupante, eppure molti dei nostri antenati hanno avuto il coraggio di affrontare tale possibilità. Non capisco come sia possibileche non diamo di matto pensando al fatto che non esiste alcuna certezza della nostra finitudine, e quindi all’inconoscibilità, per definizione, di ciò che potrebbe accadere al di là del mondo sensibile come lo conosciamo.

Trovo anche che il termine aldilà sia fuorviante. Dalle conoscenze che siamo riusciti a mettere insieme – anche se in futuro potrebbe esserci un cambiamento di paradigma che invalida ciò che pensiamo di sapere – la nostra percezione del tempo ha origine nel nostro corpo. La percezione della linearità del tempo deve deteriorarsi all’interruzione delle funzioni vitali, quindi non c’è un prima e un dopo. Forse ci sarà solo una sovrapposizione di tutti i tempi possibili, in cui si finisce per indugiare in eterno, in quel minuscolo momento di capacità percettiva che non può più avere un inizio o una fine. Questa sarebbe l’immortalità, credo. Forse ci incontriamo tutti lì, in questo momento senza inizio e senza fine. Il che, tra l’altro, non suonerà così male a chi ha perso una persona cara e preferirebbe essere in loop con lei in un momento di sovrapposizione temporale inconscia piuttosto che “vivere per sempre sulla Terra” senza di lei – sensazione che conosco troppo intimamente, purtroppo.

Le speculazioni sull’immortalità a cui vi riferite, naturalmente, comprendo siano quelli dei transumanisti come Ray Kurzweil, che non credo siano tentativi di immortalità in sé, ma di conservazione dell’esistenza così come la conosciamo, e in particolare di conservazione di un Sé. Ma niente che sia immortale può avere una soggettività che assomigli a quella umana, e quindi non può raggiungere l’obiettivo di preservare l’esistenza così come ci è nota. La vostra immortalità dovrebbe essere il vostro smantellamento a un certo livello, perché ciò che vi rende umani diventerebbe irrilevante una volta abolita la temporalità stessa. Non sono contraria ai progetti transumanisti di biohacking e augmentation, ma certamente l’immortalità definita in questo modo sembra paradossale. Anche se ammetto di simpatizzare con il dolore di Ray Kurzweil per la perdita dei suoi cari, che anima i suoi progetti di resurrezione digitale, preferisco cogliere la mia eventuale possibilità e morire. Sono sicura che resuscitare qualcuno in un computer sia soltanto fantasia, ma non sono sicura di sapere cosa succeda “dopo” la morte, quindi quest’ultima rimane una scommessa migliore. I vari tentativi di estensione della vita continueranno sicuramente a guidare gli investimenti finanziari e culturali. Penso che l’informatica ci darà una “vita ulteriore”, ma non come si aspettano i transumanisti della cultura pop. Piuttosto che esistere come mente disincarnata e simulata, tutti i vostri dati saranno inseriti in un modello di apprendimento automatico per creare una vostra simulazione di proprietà di alcune società che potranno affittare ai vostri familiari in lutto. E sarà considerato scortese far notare che si tratta di un bot piuttosto che di un’anima conservata. Alcune persone hanno già intrapreso progetti di questo tipo.

Ci sono altre discussioni in merito, come nel recente libro di James Lovelock Novacene, che presenta una narrazione messianica. Egli sostiene che, per quanto ne sappiamo, l’intelligenza e la creazione di significato nel cosmo sono rare, e quindi gli esseri umani hanno il compito di preservarle. (Il libro X-Risk di Thomas Moynihan presenta un’argomentazione più convincente e storicamente fondata su un filone simile). Lovelock propone di adempiere a questa missione non estendendo la nostra specie, le cui possibilità di sopravvivenza a lungo termine potrebbero essere scarse, ma aiutando l’emergere di “esseri elettrici”. Quindi, la sua preoccupazione non è la sopravvivenza di noi, ma dell’intelligenza in quanto tale. Se prendiamo sul serio la proposta di teorici dei media come Marshall McLuhan, secondo cui i media sono estensioni dell’uomo, ci riproduciamo anche convertendo la biomassa in artificio13. Considerando la tecnologia come estensione dei corpi e dei sensi umani, ci riproduciamo attraverso le nostre tecnologie e le nostre culture, piuttosto che solo facendo figli14. Duriamo oltre noi stessi negli artefatti che creiamo, che siano “intelligenti” o meno. All’estremo opposto, la filosofa Patricia MacCormack critica la riproduzione sessuale umana come una forma di transumanesimo, cioè di ricerca dell’immortalità, e ci dice che l’unica soluzione etica per gli esseri umani è l’estinzione volontaria. È chiaro che tutte queste discussioni avvengono proprio quando ci troviamo di fronte alla possibilità, narrativa o reale, di estinzione su questo pianeta.

***

BK: In qualche modo avete centrato in queste domande i tre temi principali del mio lavoro recente, che vi elenco qui in ordine di importanza: gli approcci postumanisti ai media e alla tecnologia; il cyberfemminismo come forma di postumanesimo; e la politica culturale dell'”est” o, nello specifico, la mia storia intellettuale come intellettuale polacca che vive nell’Asia orientale ma che ha studiato e lavorato nel mondo accademico occidentale. Anche se non sempre si fondono in modo coerente, questi interessi si riflettono in tutti i miei progetti recenti. 😉

____________________________________

Bogna Konior è Assistant Professor di Interactive Media Arts alla NYU di Shanghai, dove tiene corsi su tecnologie emergenti, filosofia, scienze umane e arte. È anche co-direttrice dell’Artificial Intelligence and Culture Research Centre dell’università. Il suo lavoro può essere consultato su https://linktr.ee/bognamk

- In particolare, mi riferisco a:

“Popolato di fantasmi reali e immaginari, di assassini inventati ed esistenti, al volgere di ogni millennio e al crocevia di ogni secolo, ogni Paese è immerso nel tempo lineare e occulto, nel mito e nel multiverso. Una storia rispecchia l’altra in modo distorto e sbilenco, collegate dalla contingenza della storia, dal sogno, dalla fantasia e dal crimine. La storia spettrale non è altro che inquinamento, con un Paese che sogna un altro, bloccato negli incubi dell’altro.” (B. Konior, ” Poland, Which is Nowhere: the Fifth Dimension of Eurasian Time”, East East, 2020 - Xin Wang, “Asian Futurism and the Non-other”, in e-flux, issue 81, 2017

- G. Simondon, Del modo di esistenza degli oggetti tecnici, A. S. Caridi (a cura di), Orthotes, Nocera Inferiore, 2021, p. 15.

- I. Csicsery-Ronay Jr., “Empire”, in The Routledge Companion to Science Fiction, M. Bould, A. Butler, A. Roberts, S. Vint (eds.), Routledge, London, 2011, p. 364.

- W. Gombrowicz, Diary, trans. L. Vallee, Yale University Press, New Haven, 2012, p. 288.

- R. Pahn, C. Bataille, The Elimination, trans. J. Cullen, Other Press, NYC, 2013, p. 105.

- Yuk Hui, The Question Concerning Technology in China, Urbanomic Media, 2016, p. 297.

- I. Millar, “Sex Bots: Are You Thinking What I’m Thinking?”, in Everyday Analysis, 2019.

- L. Parisi, A. Majaca, “The incomputable and Instrumental Possibility”, in e-flux, Issue 77, 2016.

- D. Roden, Posthuman Life: Philosophy at the Edge of the Human, Routledge, London, 2015, p.162

- D. Roden, “Disconnection at the limit: posthumanism, deconstruction and non-philosophy”, in Symposia Melitensia, 14, 19-33, p. 27

- Grazie a Jeremy R. Smith per avermi indicato questa frase sul suo saggio riguardante gli stessi argomenti ma relativi all’ecologia.

- M. McLuhan, Capire i media. Gli strumenti del comunicare, trad. E. Capriolo, Il saggiatore, Milano, 2011.

- Patricia MacCormack in a recorded debate, available here: https://www.youtube.com/watch?v=2b5fn5JhFhk