Nell’universo ego-orientato del Web, e in particolare dei social media, la costruzione artistica del sé si presenta come un imperativo categorico, pena la marginalizzazione sociale. Quali lezioni possiamo trarre a partire da questa “distopia estetica”, e come si relaziona alle dinamiche relative alla costruzione dello spazio pubblico?

__________________________________________

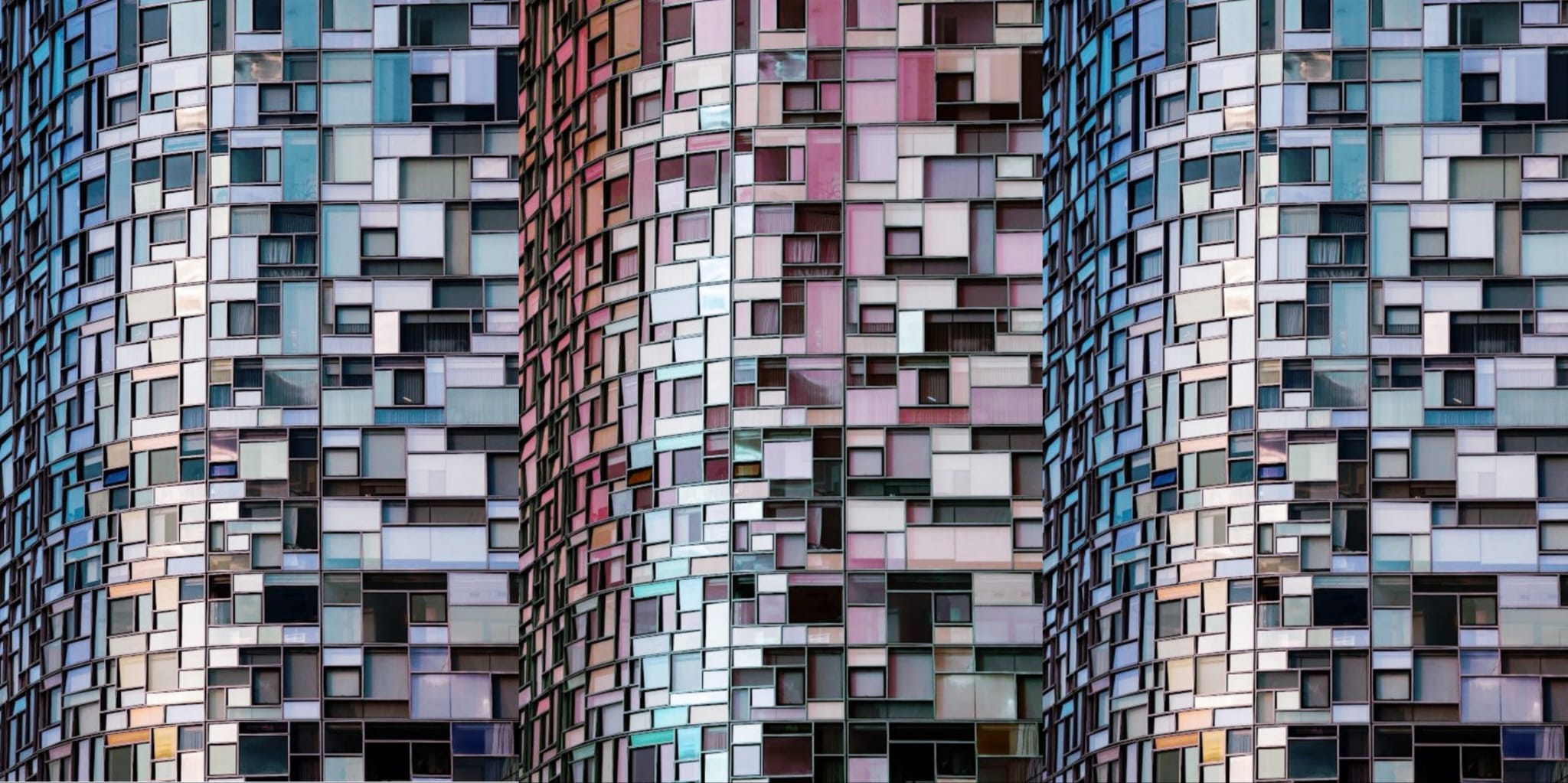

La progettazione di sé, della propria immagine, (il self-design, ndr) è entrata in una nuova era di produzione di massa. Oggi centinaia di milioni di persone in tutto il mondo creano i loro doppi, i loro avatar e i loro personaggi pubblici sul web. I mezzi contemporanei di produzione di immagini, come le fotocamere e le videocamere, sono relativamente economici e universalmente accessibili, e i social network come Facebook, YouTube e Twitter danno a chiunque a livello globale la possibilità di rendere le loro foto, i loro video e i loro testi immediatamente disponibili; questi social media aggirano le istituzioni tradizionali di censura e controllo creando nuovi metodi di gestione delle informazioni personali. Allo stesso tempo, il design contemporaneo rende possibile alle persone di modellare e abitare i loro appartamenti o luoghi di lavoro come fossero installazioni artistiche. La dieta, il fitness e la chirurgia estetica gli permettono di plasmare i loro corpi come oggetti d’arte. Sembra che la promessa utopica formulata da Joseph Beuys negli anni Sessanta – che ognuno diventerà un artista, cioè un creatore del proprio personaggio pubblico – si sia realizzata.

Ma questa utopia realizzata è sempre più percepita come distopia radicale, e c’è un’ ovvia ragione: l’utopia si trasforma sempre in distopia quando i diritti per cui si è combattuto diventano doveri. Oggi viviamo in un regime di autoprogettazione e autosimulazione compulsive. Non solo abbiamo il diritto di creare il nostro personaggio pubblico con mezzi artistici, ma abbiamo anche l’obbligo di farlo. Se non seguiamo questo imperativo, veniamo socialmente puniti. Così, la liberazione in nome dei diritti estetici democratici si trasforma nel terrore dei doveri estetici onnipresenti. Questo passaggio dall’utopia estetica alla distopia estetica è una realtà più o meno evidente del nostro tempo.

Conseguentemente, un problema mi pare cruciale: chi è colui che può fruire e confrontare le centinaia di milioni di video, foto e testi che circolano nelle reti di informazione contemporanee? Chi è l’osservatore, lo spettatore di tutte queste immagini e personaggi pubblici auto-creati? Solo Dio potrebbe esserlo, ma non ha bisogno di guardare l’infinità di questa materia visiva, essendo in grado di percepire le anime invisibili che rimangono nascoste dietro di essa. Quindi, se vogliamo discutere ulteriormente dell’estetizzazione della vita, dobbiamo tenere presente che questa estetizzazione si produce per nessuno – o, piuttosto, per il soggetto assente, sconosciuto, nascosto della contemplazione estetica, o forse per le moltitudini mutevoli degli utenti di Internet.

Tendiamo a supporre che i nostri corpi – i nostri corpi materiali, reali – siano sorvegliati e analizzati mentre creiamo i nostri corpi virtuali (ricordiamoci di Matrix o, più recentemente, di Inception).

Le tecniche contemporanee di comunicazione permettono a un osservatore di guardare i nostri corpi e di tracciare i loro movimenti (attraverso telecamere di sorveglianza e altri mezzi), ignorando i corpi virtuali che gli vengono offerti da contemplare. Possiamo dire che viviamo nel mondo in cui il mio sguardo e lo sguardo dell’altro non si incontrano più; prima si incontravano attraverso le pareti fisiche di un’architettura trasparente. La trasparenza di questa architettura è reciproca: uno vede l’altro che lo vede, come in un acquario, dove colui che osserva i pesci è a sua volta da loro osservato. Ma come affermava Buckminster Fuller nel 1965, nelle condizioni dei media contemporanei operiamo al 99% al di là del controllo visivo immediato dei nostri occhi. La nostra apertura al mondo passa attraverso i canali che sono nascosti alle nostre pupille, e allo stesso modo gli altri ci vedono attraverso canali al di fuori del nostro controllo ottico. Ciò significa che per il soggetto contemporaneo lo sguardo dell’altro rimane non identificabile; si costituisce solo attraverso una supposizione, attraverso un sospetto. Oggi, per noi, lo spazio pubblico è uno spazio paranoico (pensate a Paranoid Park di Gus van Sant). Possiamo reagire a questo spazio pubblico/paranoico solo attraverso l’ansia.

Di conseguenza, di fronte a un mondo di design totale, possiamo solo accettare una catastrofe, uno stato di emergenza, una rottura violenta della superficie progettata, come motivo per credere che ci sia concessa una visione della realtà che si nasconde dietro di essa. Dopo la morte di Dio, la teoria della cospirazione è diventata l’unica forma superstite della metafisica tradizionale come discorso sul nascosto e sull’invisibile. Dove una volta avevamo Dio e la Natura, ora abbiamo il design e la teoria della cospirazione.

Estetizzazione e design

Il design è per lo più inteso oggi come un mezzo di estetizzazione del mondo – delle merci, dei corpi umani, degli edifici. Tale estetizzazione la si identificata specificamente con la seduzione e la celebrazione. Walter Benjamin aveva ovviamente in mente questo uso del termine “estetizzazione” quando oppose la politicizzazione dell’estetica all’estetizzazione della politica alla fine di The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. 1 Qui la funzione del design è ancora descritta nei termini della vecchia opposizione metafisica tra apparenza ed essenza. Il design, in tale visione, è responsabile solo dell’apparenza delle cose, e quindi sembra predestinato a nasconderne l’essenza, a ingannare lo sguardo dell’osservatore, a impedire la sua comprensione della vera natura della realtà. Così, il design è stato ripetutamente interpretato come un’epifania dell’onnipresente mercato, del valore di scambio, del feticismo della merce, della società dello spettacolo – come la creazione di una superficie seducente dietro la quale le cose stesse non solo diventano invisibili ma scompaiono completamente.

Già questa descrizione dimostra che il design non è una macchina che abbellisce le cose, ma piuttosto una macchina che produce sospetto nei loro confronti. Si può sostenere che ogni atto di estetizzazione attraverso il design è sempre già una critica dell’oggetto di estetizzazione semplicemente perché questo atto richiama l’attenzione sul fatto che l’oggetto ha bisogno di un supplemento per apparire migliore di quanto sia in realtà. Tale supplemento funziona sempre come un pharmakon derridiano: mentre il design rende un oggetto più bello, allo stesso modo solleva il sospetto che lo stesso oggetto apparirebbe particolarmente grottesco e repellente se la sua superficie progettata fosse rimossa. Sospettiamo che dietro il design ci sia qualcosa di terribile, che sia manipolazione cinica, propaganda politica, intrighi nascosti, interessi acquisiti o addirittura criminalità.

Il design moderno vuole l’apocalypse now: l’apocalisse che svela le cose, le spoglia del loro ornamento e le fa vedere come sono veramente. Senza questa pretesa che il design manifesti la verità delle cose, sarebbe impossibile capire molte delle discussioni tra designer, artisti e teorici dell’arte nel corso del ventesimo secolo. Artisti e designer come Donald Judd o architetti come Herzog & de Meuron, per citarne solo alcuni, non discutono esteticamente quando vogliono giustificare le loro pratiche artistiche, ma piuttosto eticamente, e nel farlo si appellano alla verità delle cose in quanto tali. Il designer moderno non aspetta l’apocalisse per rimuovere l’involucro esterno delle cose e mostrarle alla gente per come esse sono. Il designer vuole il qui e ora, la visione apocalittica che rende tutti Uomini Nuovi. Il corpo prende la forma dell’anima; l’anima diventa il corpo – Tutto diventa celeste. Il cielo diventa terreno, materiale. La modernità diventa assoluta.

La produzione modernista della sincerità funzionava come una riduzione del design, in cui l’obiettivo era quello di creare uno spazio vuoto – vuoto al centro del mondo progettato – per eliminare il design e per praticare lo zero-design (il grado zero del design, riduzione della potenza estetica a favore della funzionalità e della gestione dello spazio; esempi novecenteschi sono il razionalismo e il brutalismo, ma anche il Bauhaus, ndr). In questo modo, l’avanguardia artistica voleva creare aree senza design che sarebbero state percepite come aree di onestà, alta moralità, sincerità e fiducia. Lo zero-design cerca di produrre artificialmente questa crepa per lo spettatore, permettendogli di vedere le cose come sono veramente. Il design cerca di modellare lo sguardo degli spettatori in modo tale che diventino capaci di scoprire le cose da soli. L’ascesa del design moderno è profondamente legata al progetto di ridisegnare l’uomo vecchio nell’uomo nuovo; in questo senso, l’esigenza formulata da Adolf Loos di ridurre, e di fatto rimuovere, il design coincide in definitiva con l’esigenza formulata da Jean Nouvel di costruire il vuoto in termini di spazio pubblico.2 In entrambi i casi si vuole onestà e trasparenza, rendendo visibile il proprio sguardo assieme alla propria esposizione allo sguardo degli altri.

Architettura e spazio pubblico

Il ruolo dell’architetto nei confronti dello spazio pubblico è paradossale: deve costruire il vuoto nonostante costruire qualsiasi cosa sia sempre compiere una chiusura. Ciò significa che l’architetto che cerca di creare uno spazio pubblico deve essere allo stesso tempo, per così dire, l’anti-architetto. Gli architetti cercano per lo più di sfuggire a questo paradosso costruendo edifici trasparenti, usando vetro e altri materiali il meno possibile opachi (Jean Nouvel fa lo stesso, in un certo senso – si pensi al suo municipio di Montpellier, dove le grandi superfici di facciata continua sono descritte come una “enorme porta trasparente”, o alla sua scintillante torre di vetro nella parte ovest di New York, che usa un’abbondanza di vetro come compensazione per la sua trascurabile pubblicità).

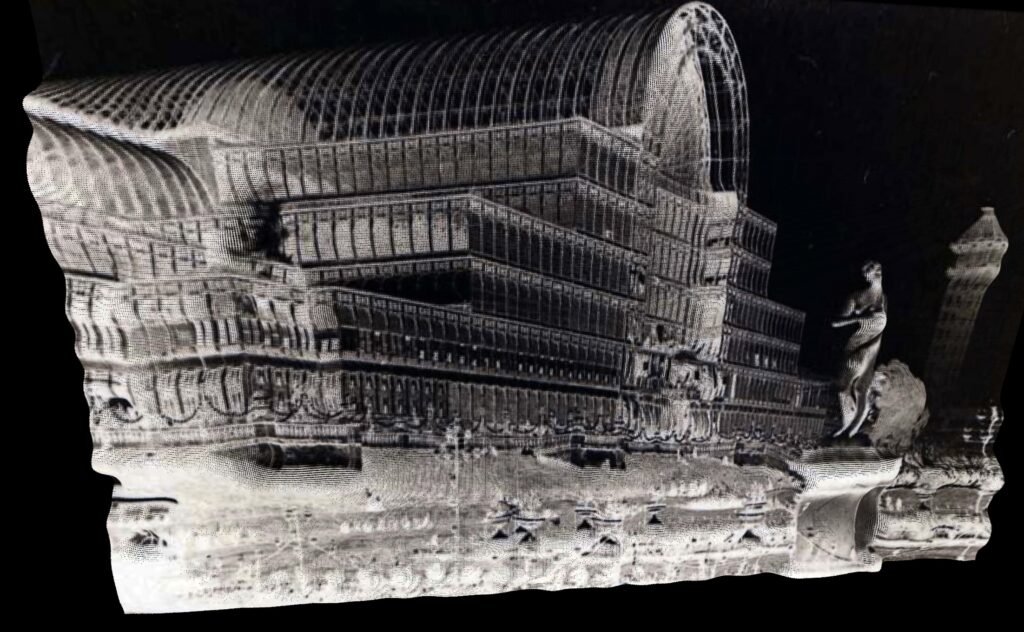

Un primo esempio di tale costruzione fu, come sappiamo, il cosiddetto Crystal Palace costruito da Joseph Paxton a Londra, nel 1851 per la Great London Exhibition. Questo edificio creò l’immagine di uno spazio pubblico utopico che dominò l’immaginazione europea per molto tempo. E si può sostenere che in effetti lo costituì, quello stesso spazio pubblico, anche se lo fece con un certo ritardo. In particolare, la Prima Internazionale fu ideata durante le riunioni che ebbero luogo alla seconda esposizione londinese del 1862 (attraverso incontri fra gruppi di lavoratori inglesi, tedeschi e altri inviati alla mostra dai loro capi per conoscere lo stato della tecnica del momento – la delegazione dei lavoratori francesi fu sponsorizzata dal governo di Napoleone III). L’edificio dell’esposizione era già diverso, ma si può sostenere che il concetto dell’Internazionale fu ispirato dal primo edificio trasparente e utopico di Paxton. Nel 1864 fu fondata ufficialmente l’Associazione Internazionale dei Lavoratori. È interessante notare che Karl Marx era registrato nel Consiglio Generale come architetto (tutti devono essere registrati con l’indicazione della loro professione). Ovviamente, Marx intendeva se stesso come un seguace di Paxton, come un creatore di un certo tipo di nuovo spazio pubblico. Nel suo Arcades Project, Walter Benjamin sottolinea la connessione tra le esposizioni moderne, la loro architettura, e l’emergere della nozione moderna di “pubblico” usando precisamente l’esempio della Seconda Esposizione di Londra che ha dato il là alla Prima Internazionale. Lo spazio pubblico è per Benjamin fondamentalmente lo spazio espositivo, lo spazio di esposizione e auto-esposizione: delle merci per i visitatori, e dei visitatori tra loro stessi. Il Crystal Palace trasparente esponeva la totalità di questo spazio alla vista esterna – e allo stesso tempo la totalità del mondo esterno allo sguardo dei visitatori della mostra.

Così, entrare nella radura, nel vuoto, nell’utopia dello spazio pubblico significa non solo – e di fatto non tanto – l’apertura del mondo al soggetto ma, piuttosto, l’autoesposizione del soggetto, del suo corpo, allo sguardo degli altri. Nello spazio pubblico si diventa soggetti all’obbligo di esporsi, di diventare aperti, autentici, persino trasparenti per lo sguardo degli altri. Ora, lo spazio pubblico è creato non tanto dalla trasparenza dell’architettura, ma piuttosto dai media e dal turismo moderno. Questi creano lo spazio pubblico non-costruito, trasparente e virtuale, in cui tutti e tutto cominciano ad essere esposti e sottoposti all’esigenza di autenticità, all’auto-nascondimento, all’auto-rivelazione, all’onestà e alla veridicità. Quando lo spazio pubblico non è costruito ma costituito prevalentemente dai media e dal turismo, si arriva a una nuova svolta nell’architettura e nel design.

Al giorno d’oggi, anche se siamo generalmente inclini a diffidare dei media, non è un caso che siamo subito pronti a credere a servizi e telegiornali su una crisi finanziaria globale o alle immagini dell’11 settembre consegnate nei nostri appartamenti. Anche i teorici della simulazione postmoderna più convinti e più impegnati hanno iniziato a parlare del ritorno del reale guardando le immagini dell’11 settembre. C’è una vecchia tradizione nell’arte occidentale che presenta un artista come una catastrofe ambulante, e – almeno da Baudelaire in poi – gli artisti moderni sono stati abili a creare immagini del male in agguato dietro la superficie, che hanno immediatamente conquistato la fiducia del pubblico. Nel nostro tempo, l’immagine romantica del poeta maudit è sostituita da quella dell’artista esplicitamente cinico, avido, manipolatore, orientato agli affari, che cerca solo il profitto materiale e che utilizza l’arte come una macchina per ingannare il pubblico. Abbiamo imparato questa strategia di autodenuncia calcolata, di autoprogettazione, dagli esempi di Salvador Dalí e Andy Warhol, di Jeff Koons e Damien Hirst. Per quanto vecchia, questa strategia ha raramente mancato il bersaglio. Guardando l’immagine pubblica di questi artisti si tende a pensare: “Oh, che orrore”, ma allo stesso tempo “Oh, che verità”.

L’autoprogettazione come autodenuncia funziona ancora in un’epoca in cui l’avanguardia zero-design dell’onestà fallisce. Qui, infatti, l’arte contemporanea espone come funziona tutta la nostra cultura della celebrità: attraverso rivelazioni e autodenunce calcolate. Le celebrità (politici inclusi) sono presentate al pubblico contemporaneo come superfici progettate, alle quali il pubblico risponde con sospetti e teorie del complotto. Così, per far sembrare i politici degni di fiducia, si deve creare un momento di rivelazione – una possibilità di sbirciare attraverso la superficie per dire: “Oh, questo politico o questa star dei media è malizioso e maligno come ho sempre supposto che fosse”. Con questa rivelazione, la fiducia nel sistema viene ripristinata attraverso un rituale di sacrificio simbolico e di auto-sacrificio, stabilizzando il sistema delle celebrità attraverso la conferma del sospetto a cui è necessariamente già sottoposto. Secondo l’economia dello scambio simbolico che Marcel Mauss e Georges Bataille hanno esplorato, gli individui che si mostrano particolarmente cattivi e spregiudicati (cioè, gli individui che dimostrano il sacrificio simbolico più sostanziale) ricevono il maggior riconoscimento e fama. Tale fatto da solo dimostra che questa situazione ha meno a che fare con una vera intuizione rispetto che a un caso particolare di autoprogettazione: oggi, decidere di presentarsi come eticamente ambigui (realisti, ndr) significa prendere una decisione particolarmente buona.

Così, la fede rousseauiana nell’equazione sincerità e zero-design si è ritirata. Non siamo più pronti a credere che il design minimalista suggerisca qualcosa riguardo all’onestà e la sincerità del soggetto progettato. Invece, i media di oggi sono in molti modi dominati dalla politica dell’identità, cercando non l’universale, riduttivo e minimalista, ma le identità culturali, le credenze tradizionali e i codici regionali e locali. L’universalità dei media è stata sostituita all’universalità dell’avanguardia, e richiede la diversità culturale e le tradizioni locali come latori di autenticità in opposizione all’universalità delle riduzioni moderniste (in questo senso lo zero-design comincia ad apparire, a sua volta, come una copertura delle identità regionali: un’architettura neutrale e corporativa). Queste esigenze mediatiche combinate con il gusto turistico per la differenza culturale hanno prodotto quello che spesso caratterizziamo come postmodernismo.

Oggi noi tutti, architetti, artisti, designer e teorici, siamo gli eredi di certe tradizioni culturali e, allo stesso tempo, della rivolta modernista contro queste tradizioni. Siamo sottoposti all’esigenza di autenticità, ma questa esigenza ci spinge a tornare alla tradizione e quindi a rivoltarci contro questa stessa tradizione nella stessa misura. È una situazione altamente paradossale. L’assenza di criteri di gusto stabiliti socialmente non significa altro che qualsiasi attività culturale si trasformi in un effetto del rischio individuale – in ogni singolo caso. L’artista, l’architetto e il teorico contemporanei assomigliano alla figura nietzschiana del ballerino sulla corda. L’unico criterio del loro successo è la loro capacità di danzare sulla corda per un po’ di tempo, sotto lo sguardo del pubblico.

Boris Groys è un critico d’arte, teorico dei media e filosofo. Attualmente è Global Distinguished Professor of Russian and Slavic Studies alla New York University e Senior Research Fellow alla Karlsruhe University of Arts and Design di Karlsruhe.

- Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, in Illuminations, trans. Harry Zohn (New York: Harcourt, Brace & World, 1968).

- In una conferenza a Parigi che celebrava Jean Baudrillard (e alla quale ho partecipato), Nouvel ha sottolineato più volte che il suo obiettivo come architetto è proprio quello di costruire il vuoto, di creare il vuoto dove il pubblico possa costituirsi in modo autocosciente. Per un’elaborazione delle opinioni di Loos sull’ornamento, la modernità e il design si veda: Adolf Loos, “Ornament and Crime” (1908), in Ornament and Crime: Selected Essays, ed. Adolf Opel, trans. Michael Mitchell (Riverside, CA: Ariadne Press, 1998), 167.